新しい出会いが広がるシーズン。

新しい出会いが広がるシーズン。イベントや会食が多く、忙しい毎日を過ごされている方も多いのではないでしょうか。

そんな時期だからこそ、身だしなみにはこだわりたいもの。

汗やたばこ、焼き肉など、スーツやジャケットに付着したニオイや、お口に残ったニオイ、そのままにしておくとちょっとマズイかも…。

そこで今回は、植物が持つチカラをかりて手軽にできる「身だしなみ術」をご紹介。

優しくさわやかなハーブの香りは、あなたの印象をアップし、仕事もプライベートも、いっそうスムーズになるはずです!

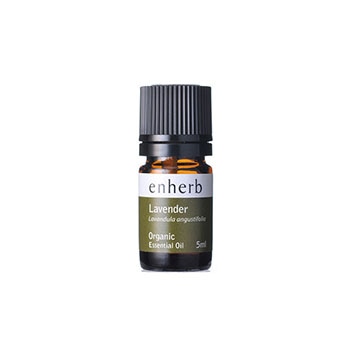

朝起きたらお部屋にシュッ! ラベンダーのエアミスト

朝目覚めたら、お部屋にラベンダーのエアミストをシュッとひと吹き。

朝目覚めたら、お部屋にラベンダーのエアミストをシュッとひと吹き。モヤッとしたお部屋の空気がすっきりして、1日を気持ちよくスタートできます。

作り方は、スプレー容器に、精製水(45mL)と無水エタノール(5mL)を入れ、ラベンダーの精油を5滴ほど加えます。よく振って混ぜ合わせればできあがり!

1日をシャキッと過ごしたいときは、ローズマリーの精油もおすすめです。

精油は種類も豊富なので、気分に合わせて好みの香りを選びましょう。

※精製水、無水エタノールは、薬局やドラッグストアで購入できます。

食事のあとのエチケット! セージ&ペパーミントのマウスウォッシュ

市販のマウスウォッシュは刺激が強すぎるという方には、ハーブのマウスウォッシュがおすすめです。

市販のマウスウォッシュは刺激が強すぎるという方には、ハーブのマウスウォッシュがおすすめです。

セージとペパーミントのお茶に、ウオツカを小さじ1/2程度入れるだけで完成。

口に含むとハーブの香りが広がってすっきりします。

アルコールが気になる方は、はちみつを少し加えるとマイルドになりますよ。

毎日洗えないスーツやジャケットに! セージ&ローズマリーのサシェ

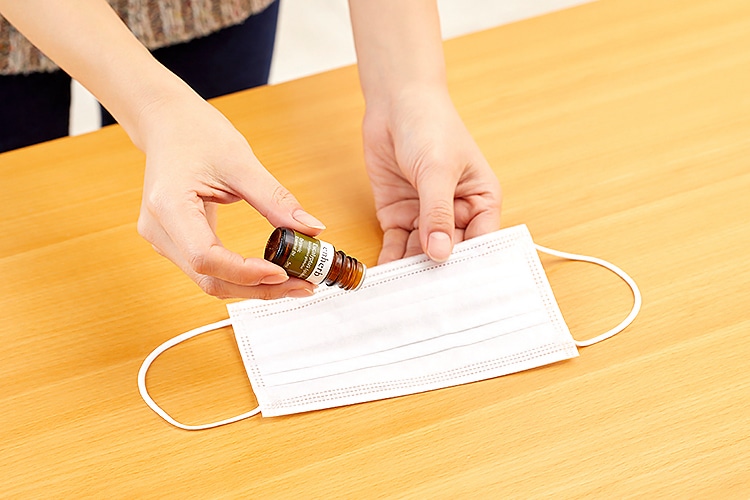

ニオイがついてしまったスーツやジャケット。家に帰ってきたらすぐにハンガーにかけて、風を通しておきましょう。そのときハンガーにひと工夫。

ニオイがついてしまったスーツやジャケット。家に帰ってきたらすぐにハンガーにかけて、風を通しておきましょう。そのときハンガーにひと工夫。ドライハーブを詰めたサシェに精油を3~5滴垂らしたものをつるしておけば、ハーブのチカラでいやなニオイが気にならなくなりますよ。

おすすめは、セージとローズマリーのすっきりさわやかな組み合わせ。

サシェの使い方はいろいろ。バッグにしのばせたり、ベッドサイドや車の中に置いたり、香りの欲しい場所に自由に使えるのが魅力です。

香る名刺で好印象に

香りである人を思い出したり、過去の出来事を思い出したり、そんな経験はありませんか? 香りが人にあたえる印象は案外大きいもの。

香りである人を思い出したり、過去の出来事を思い出したり、そんな経験はありませんか? 香りが人にあたえる印象は案外大きいもの。ハーブのやさしい香りをまとった名刺を差し出せば、あなたの第一印象がいっそう好印象につながります。

精油を2~3滴たらしたティッシュペーパーを折り紙で包むだけ。

あとは、そっと名刺入れに入れておきましょう。

おすすめの精油は次の3つ。いずれも親しみやすく、ビジネスシーンにも適しています。

オレンジ

フレッシュなシトラス調の香りが明るく朗らかなイメージを演出します。

ゼラニウム

ローズに似た甘くやさしい香りが女性らしさを演出します。

サンダルウッド

お香のような深い香りが落ち着きのあるイメージを演出します。

ハーブのチカラを借りれば、ただいやなニオイを消すのではなく、心地良い香りを楽しみながら、身だしなみに気を配ることができます。

気分もハッピーになるので、ぜひ試してみてください。

朝目覚めたとき、すっきり晴れやかな気分のときもあれば、なんとなく重だるいときもある。

朝目覚めたとき、すっきり晴れやかな気分のときもあれば、なんとなく重だるいときもある。 自然の恵みがたっぷりつまった精油の香りは、私たちのココロやカラダに心地よい感覚をもたらしてくれます。

自然の恵みがたっぷりつまった精油の香りは、私たちのココロやカラダに心地よい感覚をもたらしてくれます。 まだまだ肌寒い春先の朝。

まだまだ肌寒い春先の朝。 お仕事のときも、お友達に会うときも、お気に入りの香りと一緒なら、もっと充実した時間が過ごせるはず。

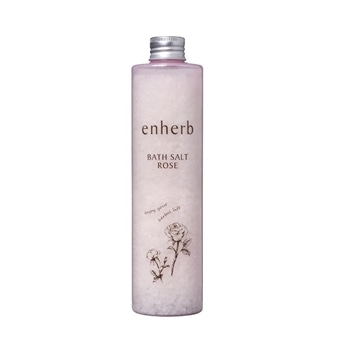

お仕事のときも、お友達に会うときも、お気に入りの香りと一緒なら、もっと充実した時間が過ごせるはず。 アクティブに動き回った日も、あまり元気がなかった日も、1日の終わりには温かいアロマバスで心身を休めてあげましょう。

アクティブに動き回った日も、あまり元気がなかった日も、1日の終わりには温かいアロマバスで心身を休めてあげましょう。

季節はまさに三寒四温。ぽかぽか陽気が増えてきたと思えば、次の日には冬へ逆戻り。

季節はまさに三寒四温。ぽかぽか陽気が増えてきたと思えば、次の日には冬へ逆戻り。 春の陽気に浮かれる一方で、ふと気づくと眠りが浅かったり、いつも以上にイライラしてしまったりしていませんか? もし何か違和感があれば、その信号は見逃さないで!

春の陽気に浮かれる一方で、ふと気づくと眠りが浅かったり、いつも以上にイライラしてしまったりしていませんか? もし何か違和感があれば、その信号は見逃さないで! メディアに出てくる自律神経という言葉は、ココロの問題のようなイメージがありますが、本来は心身のコントロール機能全体を指します。

メディアに出てくる自律神経という言葉は、ココロの問題のようなイメージがありますが、本来は心身のコントロール機能全体を指します。 繊細な自律神経に対してのケアは、お薬のような極端な作用のものより、自然療法のような緩やかなケアが向いています。

繊細な自律神経に対してのケアは、お薬のような極端な作用のものより、自然療法のような緩やかなケアが向いています。 中でも、少しぐったりとしてしまう季節には、少しアッパーな上昇系アロマがおすすめです。

中でも、少しぐったりとしてしまう季節には、少しアッパーな上昇系アロマがおすすめです。 目覚ましには

目覚ましには 夜のリラックスタイムには、これと逆の作用を示す

夜のリラックスタイムには、これと逆の作用を示す

_sub08_350.jpg)

春の心地よい日差しを受けると、何か新しい気分になってきませんか?

春の心地よい日差しを受けると、何か新しい気分になってきませんか? とはいえ、これまであまりハーブを取り入れていなかった方は、何からやっていいのか分からないですよね。

とはいえ、これまであまりハーブを取り入れていなかった方は、何からやっていいのか分からないですよね。 初心者が持っておくとよいのは、たった2種のとてもメジャーなハーブです。

初心者が持っておくとよいのは、たった2種のとてもメジャーなハーブです。 まずは、ジャーマンカモミールのハーブティー。

まずは、ジャーマンカモミールのハーブティー。 温かいミルクと割って、カモミールのミルクティーにすれば、やさしい風味で、ココロもぬくぬくになりますよ。

温かいミルクと割って、カモミールのミルクティーにすれば、やさしい風味で、ココロもぬくぬくになりますよ。 もう1つはラベンダーのエッセンシャルオイル。

もう1つはラベンダーのエッセンシャルオイル。 トリートメントやスキンケアに使うなら、希釈用にキャリアオイルも一緒に揃えておきたいところ。

トリートメントやスキンケアに使うなら、希釈用にキャリアオイルも一緒に揃えておきたいところ。 とても手に入りやすい代表的なハーブ2種ですが、使い方を覚えておけば、寝る前に飲んだり香らせたりするだけでなく、こんなにも汎用性があります。

とても手に入りやすい代表的なハーブ2種ですが、使い方を覚えておけば、寝る前に飲んだり香らせたりするだけでなく、こんなにも汎用性があります。

春がやってくるのは嬉しいけれど、鼻のムズムズや目のショボショボが気になり始めている人も多いのではないでしょうか?

春がやってくるのは嬉しいけれど、鼻のムズムズや目のショボショボが気になり始めている人も多いのではないでしょうか?

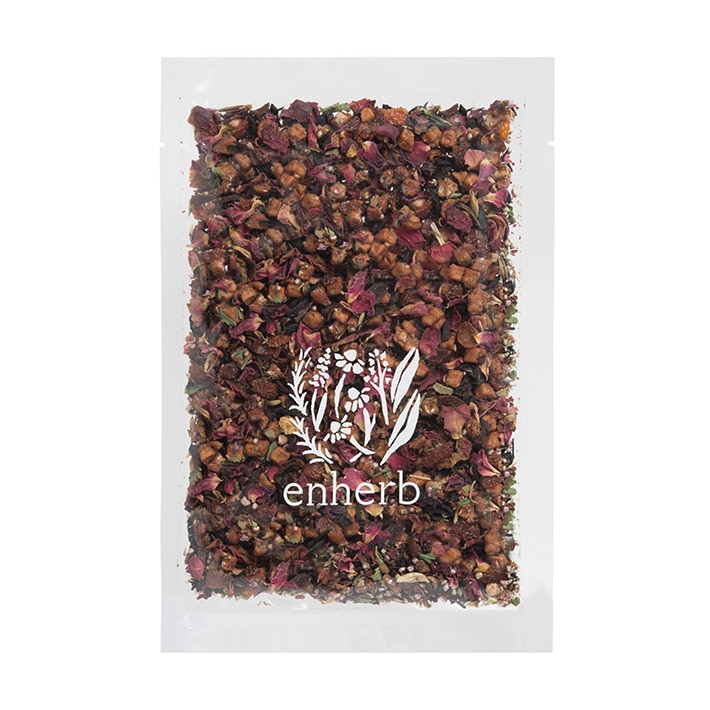

花粉シーズンのお助けハーブと言えば、爽やかな香りやスーッとした清涼感のあるものと思われがちですが、じつは「香りの女王」でおなじみのローズも、この時期とっても役に立ちます。

花粉シーズンのお助けハーブと言えば、爽やかな香りやスーッとした清涼感のあるものと思われがちですが、じつは「香りの女王」でおなじみのローズも、この時期とっても役に立ちます。

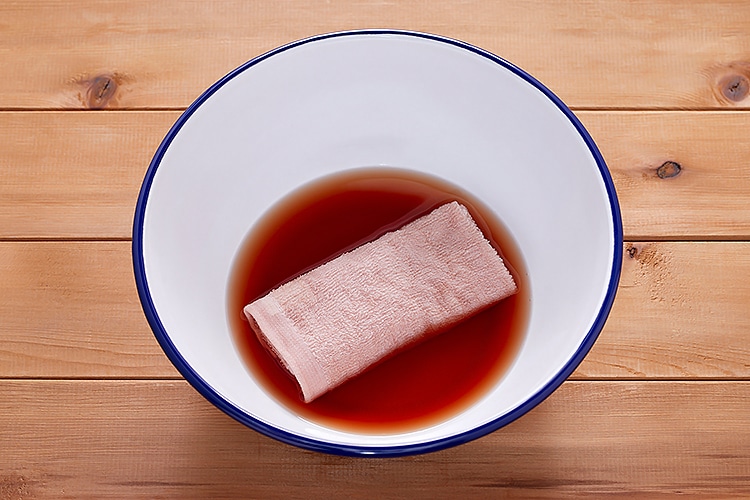

1)大きめのお茶・だしパックに詰めたドライハーブ(5~10g)を、鍋で沸騰させたお湯(500ml)に入れて、10分程度蒸らして成分を抽出します。

1)大きめのお茶・だしパックに詰めたドライハーブ(5~10g)を、鍋で沸騰させたお湯(500ml)に入れて、10分程度蒸らして成分を抽出します。

2)抽出した液をボウルに移して常温に冷ましたら、薄手のタオルを浸して絞り、まぶたの上にのせましょう。これを数回繰り返します。

2)抽出した液をボウルに移して常温に冷ましたら、薄手のタオルを浸して絞り、まぶたの上にのせましょう。これを数回繰り返します。_image_680.jpg) ユーカリは、花粉シーズンの代表的なハーブ。

ユーカリは、花粉シーズンの代表的なハーブ。

![[限定]すーっと爽快 花通信シトラス茶(茶葉 / 50g(約14杯分))](/img/simpleblog/161/goods/4412479-11_92de77c1617348b2918a388ee81b604f.jpg)

梅が見頃を迎え、春の訪れを少しずつ感じ始めるこの時季。

梅が見頃を迎え、春の訪れを少しずつ感じ始めるこの時季。 季節の変わり目のさまざまな外的ストレスに刺激され、不安定になっている〈ゆらぎ〉のケアには、優しくいたわってくれる花のハーブやフローラルな香りのハーブがおすすめです。

季節の変わり目のさまざまな外的ストレスに刺激され、不安定になっている〈ゆらぎ〉のケアには、優しくいたわってくれる花のハーブやフローラルな香りのハーブがおすすめです。 ティーで楽しむなら、リラックス系や美肌のブレンドにローズをトッピングしてみましょう。

ティーで楽しむなら、リラックス系や美肌のブレンドにローズをトッピングしてみましょう。 さらに、ブルーマロウを加えると潤いや味の深みが増し、茶葉の色合いも一層華やかになります。

さらに、ブルーマロウを加えると潤いや味の深みが増し、茶葉の色合いも一層華やかになります。

ゼラニウム、ローズ、ベルガモットなどの華やかな芳香は、バランスを崩して、うつむきがちな女性に笑顔を与えてくれる香り。

ゼラニウム、ローズ、ベルガモットなどの華やかな芳香は、バランスを崩して、うつむきがちな女性に笑顔を与えてくれる香り。![[限定]つややか笑顔の秘訣 桃ローズヒップ茶(茶葉50g / (約12杯分))](/img/simpleblog/164/goods/4412173-11_24ce39ffc59549f3a8dce91aa996e962.jpg)

![[限定]すーっと爽快 花通信シトラス茶(茶葉 / 50g(約14杯分))](/img/simpleblog/164/goods/4412479-11_92de77c1617348b2918a388ee81b604f.jpg)

_sub08_350.jpg)

凍てつくような寒さ厳しい日が続いています。

凍てつくような寒さ厳しい日が続いています。 まずは、カラダを温めることが肝心です。

まずは、カラダを温めることが肝心です。 空気が乾燥する冬は粘膜の働きが落ち、グズグズ、ゴホゴホ、イガイガといったトラブルが頻発します。

空気が乾燥する冬は粘膜の働きが落ち、グズグズ、ゴホゴホ、イガイガといったトラブルが頻発します。 カラダを温める、ストレスを発散する以外にも、防衛力を高める方法があります。

カラダを温める、ストレスを発散する以外にも、防衛力を高める方法があります。 リラックスが得意なハーブやアロマの中でもパッションフラワーやバレリアンは、ぐっすりへと誘うのが巧みなハーブです。

リラックスが得意なハーブやアロマの中でもパッションフラワーやバレリアンは、ぐっすりへと誘うのが巧みなハーブです。![[WEB限定]黒豆シナモンしょうが茶(ティーバッグ / 30包)](/img/simpleblog/160/goods/4412334-11_3225445d04904b6f9d9481a15ff8760e.jpg)

![[限定]冬風はねかえす いよかんエキナセア茶(ティーバッグ / 30包)](/img/simpleblog/160/goods/4412483-11_c0edc078be984efe881a78e130a803d7.jpg)

みなさんは今まで、どのようにハーブを楽しんできましたか?

みなさんは今まで、どのようにハーブを楽しんできましたか? そもそも五感とは、味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚のこと。

そもそも五感とは、味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚のこと。 私たちが感じる味の基本は、「甘味」「苦味」「酸味」「塩味」「うま味」の五味。

私たちが感じる味の基本は、「甘味」「苦味」「酸味」「塩味」「うま味」の五味。 嗅覚を刺激するには、精油を使った「アロマセラピー」が効果的です。

嗅覚を刺激するには、精油を使った「アロマセラピー」が効果的です。

ハーブティーを飲むときは、ハーブ特有の「色」にも注目してください。

ハーブティーを飲むときは、ハーブ特有の「色」にも注目してください。 植物油を使ったマッサージは、肌から刺激を受け取る簡単な方法。

植物油を使ったマッサージは、肌から刺激を受け取る簡単な方法。 つねに五感に意識を集中させるのは大変ですが、ハーブティーを飲むとき、くつろいでいるとき、歩いているときなど、1日のうちのほんの一瞬だけでも、五感を研ぎすませてみてください。

つねに五感に意識を集中させるのは大変ですが、ハーブティーを飲むとき、くつろいでいるとき、歩いているときなど、1日のうちのほんの一瞬だけでも、五感を研ぎすませてみてください。

_sub08_350.jpg)

カラダにやさしい飲み物として、ハーブティーを楽しまれている方も多いかと思います。

カラダにやさしい飲み物として、ハーブティーを楽しまれている方も多いかと思います。 ハーブには、複数の有効成分が含まれています。

ハーブには、複数の有効成分が含まれています。 それゆえ、ハーブティーとアロマセラピーを併用することによって、ハーブに含まれている水溶性成分と油溶性成分の両方を取り込むことができ、さらなる効果が期待できます。

それゆえ、ハーブティーとアロマセラピーを併用することによって、ハーブに含まれている水溶性成分と油溶性成分の両方を取り込むことができ、さらなる効果が期待できます。 今年もクリスマスまであとわずかとなりましたね。

今年もクリスマスまであとわずかとなりましたね。 以前ご紹介した

以前ご紹介した 植物の香りに魅了され、その成分を取り出そうと工夫を凝らしてきた人類。

植物の香りに魅了され、その成分を取り出そうと工夫を凝らしてきた人類。 はるか昔、古代から人々に寄り添ってきた香り。

はるか昔、古代から人々に寄り添ってきた香り。 それぞれの香りを単独で使うのもいいですが、おすすめはシナモンとの組み合わせ。

それぞれの香りを単独で使うのもいいですが、おすすめはシナモンとの組み合わせ。

アロマセラピーでは様々な種類の植物を使います。

アロマセラピーでは様々な種類の植物を使います。 普段よく目にするエッセンシャルオイルは、実はシソ科とミカン科のものが、多くを占めています。

普段よく目にするエッセンシャルオイルは、実はシソ科とミカン科のものが、多くを占めています。_image_680.jpg) 熱帯・亜熱帯に分布する植物で、特にオーストラリアに多く見られます。

熱帯・亜熱帯に分布する植物で、特にオーストラリアに多く見られます。 ユーカリの他には、

ユーカリの他には、 フトモモ科の植物には、ユーカリのように呼吸器系に対してよい働きをするものが多くあります。

フトモモ科の植物には、ユーカリのように呼吸器系に対してよい働きをするものが多くあります。 そんなフトモモ科の中にも、少しユニークなキャラクターがいます。

そんなフトモモ科の中にも、少しユニークなキャラクターがいます。 フラゴニアもユニークな働きを持っています。

フラゴニアもユニークな働きを持っています。

美容アイテムとして根強いファンの多い植物オイル。

美容アイテムとして根強いファンの多い植物オイル。 エッセンシャルオイルを肌に塗布して使う際に、希釈するためのベースオイルとして使われる植物性の油がキャリアオイルです。

エッセンシャルオイルを肌に塗布して使う際に、希釈するためのベースオイルとして使われる植物性の油がキャリアオイルです。 それだけでもパワフルな植物オイルですが、さらにハーブを漬け込むことで、インフューズドオイル(浸出油)と呼ばれるオイルに変身。

それだけでもパワフルな植物オイルですが、さらにハーブを漬け込むことで、インフューズドオイル(浸出油)と呼ばれるオイルに変身。 中でもポピュラーなのが、カモミールのインフューズドオイルです。

中でもポピュラーなのが、カモミールのインフューズドオイルです。 今回は、ジャーマンカモミールを使用したレシピをご紹介します。

今回は、ジャーマンカモミールを使用したレシピをご紹介します。 植物の成分が凝縮されている分、お肌のタイプによっては刺激になってしまうこともあるので、パッチテストをしてから使うのが安心です。

植物の成分が凝縮されている分、お肌のタイプによっては刺激になってしまうこともあるので、パッチテストをしてから使うのが安心です。

寒さがいちだんと厳しくなるこの季節、カラダが冷えて、なかなか寝付けない・・・という方も少なくないのではないでしょうか?

寒さがいちだんと厳しくなるこの季節、カラダが冷えて、なかなか寝付けない・・・という方も少なくないのではないでしょうか?

日本では古くから、枕の材料に小豆やそば殻など、さまざまな天然素材が用いられてきました。

日本では古くから、枕の材料に小豆やそば殻など、さまざまな天然素材が用いられてきました。 小豆はたくさんの水分を含んでいるため、加熱することで、蒸気を含んだ温熱が発生。

小豆はたくさんの水分を含んでいるため、加熱することで、蒸気を含んだ温熱が発生。 1. お茶パックに小豆を入れる。そこに、ラベンダーを適量(小さじ1杯程度)加え、口を閉じる。

1. お茶パックに小豆を入れる。そこに、ラベンダーを適量(小さじ1杯程度)加え、口を閉じる。

2. ①をレンジで温める。500Wなら1~1分30秒、600Wなら1分を目安に。

2. ①をレンジで温める。500Wなら1~1分30秒、600Wなら1分を目安に。

3. 温めたい場所に応じて袋を用意し②を入れる。精油で香りを足してもOK!

3. 温めたい場所に応じて袋を用意し②を入れる。精油で香りを足してもOK!

日中は蒸し暑さを感じますが、夕方以降には時折爽やかな風が感じられるようになりました。

日中は蒸し暑さを感じますが、夕方以降には時折爽やかな風が感じられるようになりました。 残暑の不快感や気だるさのケアには、フレッシュで快活なレモンの香りがおすすめです。

残暑の不快感や気だるさのケアには、フレッシュで快活なレモンの香りがおすすめです。 芳香浴でも、柑橘系のベルガモットや、柑橘系と相性のよいクラリセージの精油がおすすめです。

芳香浴でも、柑橘系のベルガモットや、柑橘系と相性のよいクラリセージの精油がおすすめです。

ハーブティーやアロマを取り入れることで、リラックスしてゆったりと過ごす時間をつくりながら、心身共に冴えた軽やかな状態で、秋への移り変わりを楽しみましょう。

ハーブティーやアロマを取り入れることで、リラックスしてゆったりと過ごす時間をつくりながら、心身共に冴えた軽やかな状態で、秋への移り変わりを楽しみましょう。

![[限定]夕暮れからのやすらぎレモンバーベナ茶(ティーバッグ / 30包)](/img/simpleblog/132/goods/4412332-11_6dc7d589103140a496fbee9fe55104c3.jpg)

_sub08_350.jpg)

カンカン照りの太陽と、モコモコ膨らんだ雲。

カンカン照りの太陽と、モコモコ膨らんだ雲。 すーっと伸びる長い葉と、レモンのように甘く爽やかな香りが特徴のイネ科のハーブ。

すーっと伸びる長い葉と、レモンのように甘く爽やかな香りが特徴のイネ科のハーブ。 茎や葉の部分はハーブティーとして用いる他、世界3大スープの1つ、トムヤムクンに代表されるように、タイ料理やベトナム料理では、香辛料としても欠かせない存在です。

茎や葉の部分はハーブティーとして用いる他、世界3大スープの1つ、トムヤムクンに代表されるように、タイ料理やベトナム料理では、香辛料としても欠かせない存在です。

そのフレッシュなシトラス系の香りは、暑さでダレがちなココロとカラダをシャキッと目覚めさせ、リフレッシュに最適です。

そのフレッシュなシトラス系の香りは、暑さでダレがちなココロとカラダをシャキッと目覚めさせ、リフレッシュに最適です。 レモングラスはエッセンシャルオイルとしても人気が高く、力強い草の香りがココロに活力を与え、元気を回復してくれるといわれます。

レモングラスはエッセンシャルオイルとしても人気が高く、力強い草の香りがココロに活力を与え、元気を回復してくれるといわれます。 また、虫除けの香りとしても知られ、ディフューザーなどで芳香浴を楽しむほか、ユーカリなどとブレンドして、手作りの虫除けスプレーなどにも使われています。

また、虫除けの香りとしても知られ、ディフューザーなどで芳香浴を楽しむほか、ユーカリなどとブレンドして、手作りの虫除けスプレーなどにも使われています。![[限定]気分軽やか ライム香るレモングラス茶(茶葉 / 50g(約12杯分))](/img/simpleblog/125/goods/4412233-11_dbab279bb11541d1a61fed7d53a77147.jpg)

じわじわと汗ばむ季節になってきました。臭いも気になりませんか?

じわじわと汗ばむ季節になってきました。臭いも気になりませんか? ヘッドスパといえば、美容院などで、プロが施すものを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、ハーブのチカラを借りて、自宅でも手軽にケアすることができます。

ヘッドスパといえば、美容院などで、プロが施すものを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、ハーブのチカラを借りて、自宅でも手軽にケアすることができます。

ここからは、セルフヘッドスパの簡単な手順をご紹介します。

ここからは、セルフヘッドスパの簡単な手順をご紹介します。 1. ケア剤を指先にとり、地肌にまんべんなくつけていきます。

1. ケア剤を指先にとり、地肌にまんべんなくつけていきます。

合わせて使うシャンプーやコンディショナーも、自然の香りや生命力あふれるハーブのチカラを活かしたものがいいですね。

合わせて使うシャンプーやコンディショナーも、自然の香りや生命力あふれるハーブのチカラを活かしたものがいいですね。

じわじわと汗ばむ季節になってきました。臭いも気になりませんか?

じわじわと汗ばむ季節になってきました。臭いも気になりませんか?  ヘアケアの基本は、頭皮の汚れや余分な皮脂を落とすこと。

ヘアケアの基本は、頭皮の汚れや余分な皮脂を落とすこと。 使うのは、ホホバオイル(キャリアオイル)とお好みの精油(エッセンシャルオイル)。

使うのは、ホホバオイル(キャリアオイル)とお好みの精油(エッセンシャルオイル)。 【ラベンダー】

【ラベンダー】 【ネロリ】

【ネロリ】 【ローズマリー】

【ローズマリー】 【ティートゥリー】

【ティートゥリー】 【イランイラン】

【イランイラン】 【ローズ】

【ローズ】

いよいよ梅雨シーズンがやってきます。

いよいよ梅雨シーズンがやってきます。 抗菌の働きで知られるハーブ、ティートゥリーは、オーストラリアに自生するフトモモ科の高木。

抗菌の働きで知られるハーブ、ティートゥリーは、オーストラリアに自生するフトモモ科の高木。 それではさっそく、ティートゥリーのエッセンシャルオイルを使って、部屋干しのイヤなニオイを解消しましょう。

それではさっそく、ティートゥリーのエッセンシャルオイルを使って、部屋干しのイヤなニオイを解消しましょう。

そろそろ、梅雨入りが気になる頃です。

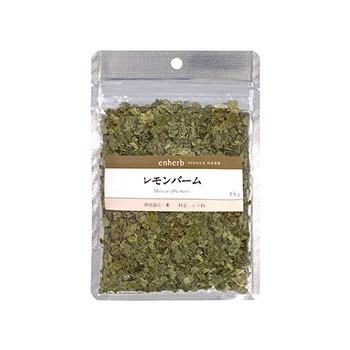

そろそろ、梅雨入りが気になる頃です。 ギリシャ語で、ミツバチに由来する「メリッサ」の異名をもつレモンバームは、ミツバチが好む、甘いレモンのような香りのするハーブ。

ギリシャ語で、ミツバチに由来する「メリッサ」の異名をもつレモンバームは、ミツバチが好む、甘いレモンのような香りのするハーブ。 アロマセラピーでは、コントロールを失ったココロのバランス回復に用いられます。

アロマセラピーでは、コントロールを失ったココロのバランス回復に用いられます。 ハーブティーでも、ほのかに香りを味わうことができるので、リラックスしたい時は飲みながら大きく深呼吸してみましょう。

ハーブティーでも、ほのかに香りを味わうことができるので、リラックスしたい時は飲みながら大きく深呼吸してみましょう。![[WEB限定]ズキズキすっきりしたい時に(茶葉 / 50g(約19杯分))](/img/simpleblog/192/goods/4413214-11_3b605a6b76db4d8da00eacd859281414.jpg)

「嗅覚」は五感の中でも〈本能的な感覚〉と言われているのをご存知ですか?

「嗅覚」は五感の中でも〈本能的な感覚〉と言われているのをご存知ですか? エッセンシャルオイルの香りは、合成のものと違い、香りが残りません。

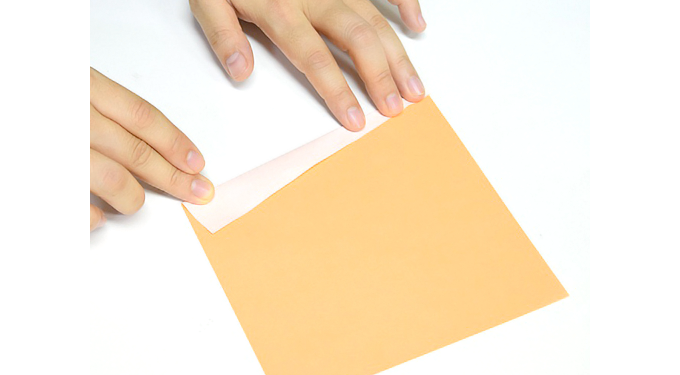

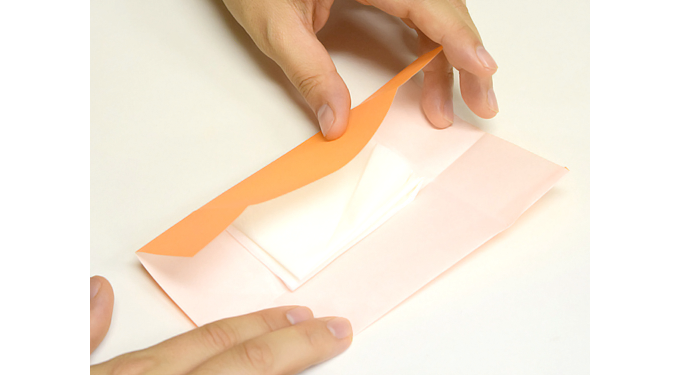

エッセンシャルオイルの香りは、合成のものと違い、香りが残りません。 名刺にそのままエッセンシャルオイルを垂らすと、シミになってしまいます。

名刺にそのままエッセンシャルオイルを垂らすと、シミになってしまいます。 【材料】

【材料】 裏返して三つ折りにします。

裏返して三つ折りにします。

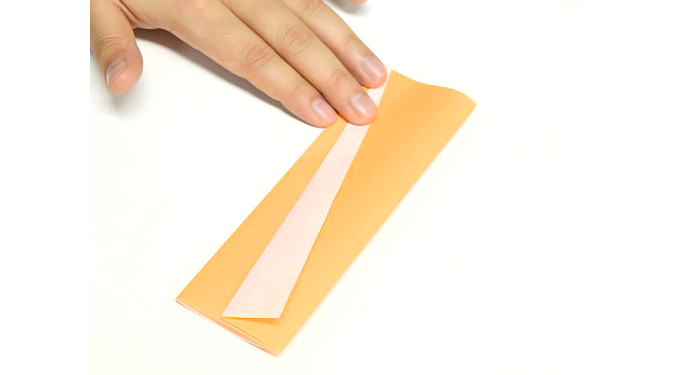

両脇を折って、

両脇を折って、

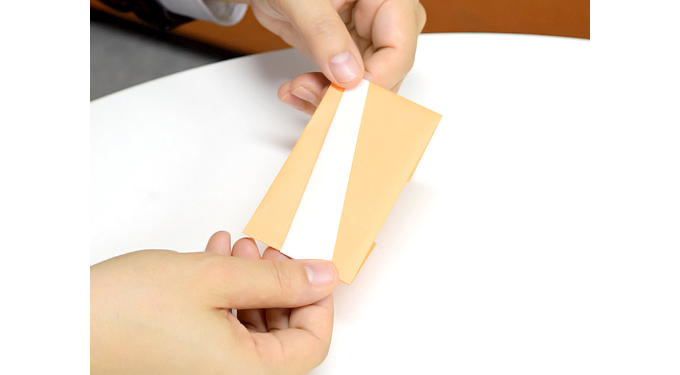

ぽち袋の完成です。

ぽち袋の完成です。

(2)ティッシュに精油を2-3滴垂らし、折り上がったぽち袋と同じ大きさにたたみます。

(2)ティッシュに精油を2-3滴垂らし、折り上がったぽち袋と同じ大きさにたたみます。 (3)ティッシュをぽち袋の中に入れたら、香り袋の出来上がりです。

(3)ティッシュをぽち袋の中に入れたら、香り袋の出来上がりです。

自分を演出する香りを、ぜひ見つけてくださいね!

自分を演出する香りを、ぜひ見つけてくださいね!