みなさんは今まで、どのようにハーブを楽しんできましたか?

アロマセラピーやハーブティー、お料理のスパイスなどを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

ハーブ特有の「味」や「香り」は、心身のバランスを整えたり、足りないチカラをチャージしたりと、わたしたちをやさしくサポートしてくれます。

しかし、ハーブの働きはそれだけではありません。

「味」や「香り」からだけでなく、「色」「音」「肌触り」からも感じることができるのをご存知ですか?

今回は、あまり知られていないハーブの奥深さや、幅広い楽しみ方をご紹介します。

ぜひ、試してみてくださいね。

ハーブの魅力は、味や香りだけじゃないんです!

そもそも五感とは、味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚のこと。

外界の状態を素早く認識して脳に伝達し、体内の機能を調節する働きを担っています。

ハーブの魅力は、そんな人間の五感「すべて」にそっと働きかけることができること。

五感の受容器である鼻や舌からだけでなく、目、耳、肌からも、ハーブのエネルギーを受け取ることができるのです。

いつもよりほんの少し、五感に意識を傾けながらハーブを取り入れてみましょう。

きっと、ハーブからたくさんのパワーがもらえるはずです。

色を愛で、耳をすませ、肌で触れる。

五感をフルに使ってハーブの恩恵を授かりましょう。

五感が受け取った情報はすぐに脳に伝えられ、ココロとカラダにさまざまな作用をもたらします。

では、五感のすべてを使って、ハーブのパワーをうまく受け取るにはどうしたらよいのでしょう。

さっそく、その取り入れ方のヒントをご紹介します。

味覚:ハーブティーやお料理で

私たちが感じる味の基本は、「甘味」「苦味」「酸味」「塩味」「うま味」の五味。

この5つの味は、それぞれ働きが異なります。

たとえば、「甘味」は精神的な充足感をもたらし、「酸味」は食欲を刺激する作用があるとされています。

リラックスしたいときには、

甘みの強いリコリスやシナモンのような風味を選ぶといいでしょう。

また、疲れやすさを感じたときには、

酸味のもとであるクエン酸が豊富なハイビスカスなどがおすすめです。

嗅覚:アロマセラピーで

嗅覚を刺激するには、精油を使った「アロマセラピー」が効果的です。

すっきり目覚めたい朝には、

スーッとした香りが爽やかなペパーミント。リラックスしたいバスタイムには、

明るく元気な香りに包まれる柑橘系のベルガモット。おやすみ前には、

清らかな香りで悩みや心配事を洗い流してくれるラベンダーを。

ココロとカラダのSOSに耳を傾けて、ベストな精油を選び、アロマポットやディフューザー、アロマバスなどで香りを楽しみましょう。

視覚:鮮やかなハーブ成分の色から

ハーブティーを飲むときは、ハーブ特有の「色」にも注目してください。

ドライハーブにお湯を注ぐと、赤や黄、中には青などの色が、じわじわと広がっていくのが見てとれます。

それは、

ハーブの成分がお湯に溶けだす瞬間。

ハイビスカスの赤い色は「アントシアニン」、ネトルの鮮やかな緑は「クロロフィル」という成分由来のものです。

ポジティブな気持ちに導く赤や、ココロを落ち着かせてくれる緑など。

わたしたちは「色」から得られる刺激から、さまざまなチカラを得ています。

色がよく見えるガラス製のポットやカップを使って、ハーブの成分を目からも感じ取りましょう。

聴覚:お湯を注ぐ音を聴く、緑豊かな公園を歩く

ハーブティーをトポトポと注ぐ音、風にそよぐ草木のザワザワとした音、落ち葉を踏みしめたときのカサカサという音…

自然の音に耳をすませてみると、聴覚がさまざまな刺激を受けとっていることに気づきます。

声を発することのない植物ですが、リラクゼーションCDに森林の音が収録されているように自然が奏でる音は、わたしたちに安らぎを与えてくれます。

テレビやおしゃべりをちょっと控えて、自然がつくりだす音に、意識を傾けてみるのもいいですね。

触覚:植物油を使ったマッサージで

植物油を使ったマッサージは、肌から刺激を受け取る簡単な方法。

まずは、

植物油(キャリアオイル)に好みの精油(エッセンシャルオイル)を数滴混ぜて、マッサージオイルをつくります。これを、手のひらで温めてから、肌をそっと包み込むように優しくマッサージしてみましょう。

オイルに触れた時のソフトな感触や肌すべりのなめらかさ、そして、体内の巡りが心地よく刺激されることで、心身の凝りをやさしくほぐし、リラクゼーション効果をもたらします。

近年では、

肌への刺激が人間の活力に影響することが分かってきており、文字通り、触れあいの大切さが見直されてきました。

植物油を使ったマッサージは、優れたコミュニケーションツールとして注目され、介護やベビーマッサージなどの分野でも、積極的に活用されています。

つねに五感に意識を集中させるのは大変ですが、ハーブティーを飲むとき、くつろいでいるとき、歩いているときなど、1日のうちのほんの一瞬だけでも、五感を研ぎすませてみてください。

きっと、ココロとカラダに、嬉しい気づきがあるはずです。

爽やかで気持ちのよい気候の中、新しい生活のリズムに少し慣れてくるこの頃。

爽やかで気持ちのよい気候の中、新しい生活のリズムに少し慣れてくるこの頃。 どちらにしても嬉しいイベントであるこの連休をきっかけに、ココロとカラダのバランスを崩してしまう方がいらっしゃるのはご存じでしょうか。

どちらにしても嬉しいイベントであるこの連休をきっかけに、ココロとカラダのバランスを崩してしまう方がいらっしゃるのはご存じでしょうか。 例えば、だらだらと過ごさないために、ローズマリーやハイビスカスのすっきりクリアなハーブで、頭の中を〈ON〉にする。

例えば、だらだらと過ごさないために、ローズマリーやハイビスカスのすっきりクリアなハーブで、頭の中を〈ON〉にする。 特に女性の場合、生活リズムの変化で、女性バランスが崩れると、落ち込みやイライラにはじまり、美容にまで大きく影響します。

特に女性の場合、生活リズムの変化で、女性バランスが崩れると、落ち込みやイライラにはじまり、美容にまで大きく影響します。 コントロールがうまくいかずに、バランスの悪さを感じてしまった時には、エッセンシャルオイルも頼りになります。

コントロールがうまくいかずに、バランスの悪さを感じてしまった時には、エッセンシャルオイルも頼りになります。

新しい出会いが広がるシーズン。

新しい出会いが広がるシーズン。 朝目覚めたら、お部屋にラベンダーのエアミストをシュッとひと吹き。

朝目覚めたら、お部屋にラベンダーのエアミストをシュッとひと吹き。 市販のマウスウォッシュは刺激が強すぎるという方には、ハーブのマウスウォッシュがおすすめです。

市販のマウスウォッシュは刺激が強すぎるという方には、ハーブのマウスウォッシュがおすすめです。

ニオイがついてしまったスーツやジャケット。家に帰ってきたらすぐにハンガーにかけて、風を通しておきましょう。そのときハンガーにひと工夫。

ニオイがついてしまったスーツやジャケット。家に帰ってきたらすぐにハンガーにかけて、風を通しておきましょう。そのときハンガーにひと工夫。 香りである人を思い出したり、過去の出来事を思い出したり、そんな経験はありませんか? 香りが人にあたえる印象は案外大きいもの。

香りである人を思い出したり、過去の出来事を思い出したり、そんな経験はありませんか? 香りが人にあたえる印象は案外大きいもの。

朝目覚めたとき、すっきり晴れやかな気分のときもあれば、なんとなく重だるいときもある。

朝目覚めたとき、すっきり晴れやかな気分のときもあれば、なんとなく重だるいときもある。 自然の恵みがたっぷりつまった精油の香りは、私たちのココロやカラダに心地よい感覚をもたらしてくれます。

自然の恵みがたっぷりつまった精油の香りは、私たちのココロやカラダに心地よい感覚をもたらしてくれます。 まだまだ肌寒い春先の朝。

まだまだ肌寒い春先の朝。 お仕事のときも、お友達に会うときも、お気に入りの香りと一緒なら、もっと充実した時間が過ごせるはず。

お仕事のときも、お友達に会うときも、お気に入りの香りと一緒なら、もっと充実した時間が過ごせるはず。 アクティブに動き回った日も、あまり元気がなかった日も、1日の終わりには温かいアロマバスで心身を休めてあげましょう。

アクティブに動き回った日も、あまり元気がなかった日も、1日の終わりには温かいアロマバスで心身を休めてあげましょう。

季節はまさに三寒四温。ぽかぽか陽気が増えてきたと思えば、次の日には冬へ逆戻り。

季節はまさに三寒四温。ぽかぽか陽気が増えてきたと思えば、次の日には冬へ逆戻り。 春の陽気に浮かれる一方で、ふと気づくと眠りが浅かったり、いつも以上にイライラしてしまったりしていませんか? もし何か違和感があれば、その信号は見逃さないで!

春の陽気に浮かれる一方で、ふと気づくと眠りが浅かったり、いつも以上にイライラしてしまったりしていませんか? もし何か違和感があれば、その信号は見逃さないで! メディアに出てくる自律神経という言葉は、ココロの問題のようなイメージがありますが、本来は心身のコントロール機能全体を指します。

メディアに出てくる自律神経という言葉は、ココロの問題のようなイメージがありますが、本来は心身のコントロール機能全体を指します。 繊細な自律神経に対してのケアは、お薬のような極端な作用のものより、自然療法のような緩やかなケアが向いています。

繊細な自律神経に対してのケアは、お薬のような極端な作用のものより、自然療法のような緩やかなケアが向いています。 中でも、少しぐったりとしてしまう季節には、少しアッパーな上昇系アロマがおすすめです。

中でも、少しぐったりとしてしまう季節には、少しアッパーな上昇系アロマがおすすめです。 目覚ましには

目覚ましには 夜のリラックスタイムには、これと逆の作用を示す

夜のリラックスタイムには、これと逆の作用を示す

_sub08_350.jpg)

そろそろ寒さで縮こまっていたココロとカラダをぐーんとのばして、新しい季節を楽しみたいところですが、春はストレスやムズムズなど、さまざまな不調が出やすい悩ましい時期ですね。

そろそろ寒さで縮こまっていたココロとカラダをぐーんとのばして、新しい季節を楽しみたいところですが、春はストレスやムズムズなど、さまざまな不調が出やすい悩ましい時期ですね。 ムズムズ、ショボショボ、そしてボンヤリ感。毎年春がやってくるのが憂鬱に感じてしまう人も少なくないはずです。

ムズムズ、ショボショボ、そしてボンヤリ感。毎年春がやってくるのが憂鬱に感じてしまう人も少なくないはずです。

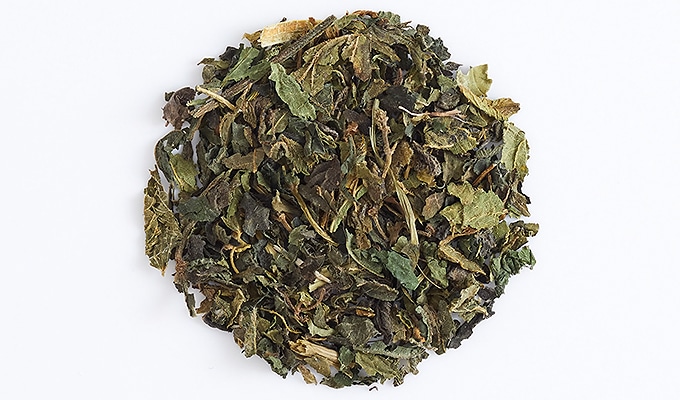

メントールの香りとポリフェノールでムズムズもすっきり。

メントールの香りとポリフェノールでムズムズもすっきり。

ムズムズやショボショボの不快感を健やかに。

ムズムズやショボショボの不快感を健やかに。

いらないものを出して内側から晴れやかに。

いらないものを出して内側から晴れやかに。

春本番のつらい時には、ペパーミントやユーカリの精油を取り入れてみましょう。

春本番のつらい時には、ペパーミントやユーカリの精油を取り入れてみましょう。![[限定]すーっと爽快 花通信シトラス茶(茶葉 / 50g(約14杯分))](/img/simpleblog/48/goods/4412479-11_92de77c1617348b2918a388ee81b604f.jpg)

春がやってくるのは嬉しいけれど、鼻のムズムズや目のショボショボが気になり始めている人も多いのではないでしょうか?

春がやってくるのは嬉しいけれど、鼻のムズムズや目のショボショボが気になり始めている人も多いのではないでしょうか?

花粉シーズンのお助けハーブと言えば、爽やかな香りやスーッとした清涼感のあるものと思われがちですが、じつは「香りの女王」でおなじみのローズも、この時期とっても役に立ちます。

花粉シーズンのお助けハーブと言えば、爽やかな香りやスーッとした清涼感のあるものと思われがちですが、じつは「香りの女王」でおなじみのローズも、この時期とっても役に立ちます。

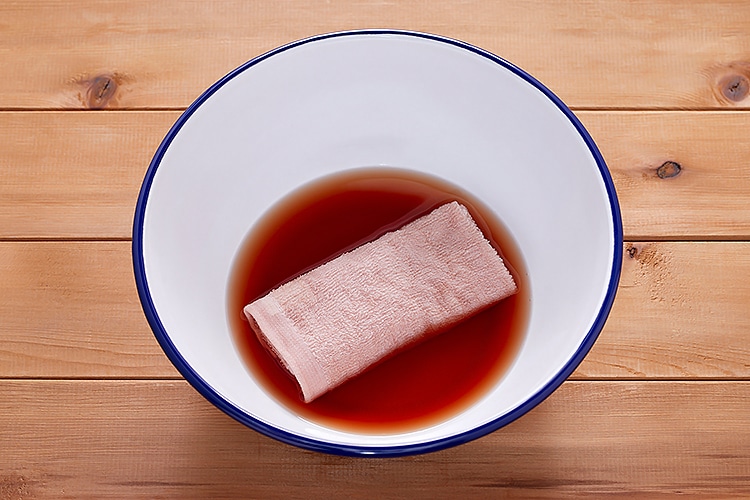

1)大きめのお茶・だしパックに詰めたドライハーブ(5~10g)を、鍋で沸騰させたお湯(500ml)に入れて、10分程度蒸らして成分を抽出します。

1)大きめのお茶・だしパックに詰めたドライハーブ(5~10g)を、鍋で沸騰させたお湯(500ml)に入れて、10分程度蒸らして成分を抽出します。

2)抽出した液をボウルに移して常温に冷ましたら、薄手のタオルを浸して絞り、まぶたの上にのせましょう。これを数回繰り返します。

2)抽出した液をボウルに移して常温に冷ましたら、薄手のタオルを浸して絞り、まぶたの上にのせましょう。これを数回繰り返します。_image_680.jpg) ユーカリは、花粉シーズンの代表的なハーブ。

ユーカリは、花粉シーズンの代表的なハーブ。

![[限定]すーっと爽快 花通信シトラス茶(茶葉 / 50g(約14杯分))](/img/simpleblog/161/goods/4412479-11_92de77c1617348b2918a388ee81b604f.jpg)

なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚める、目覚めがすっきりしない…。

なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚める、目覚めがすっきりしない…。 皆さんは、おやすみ前の1時間をどのように過ごしていますか?

皆さんは、おやすみ前の1時間をどのように過ごしていますか? おやすみ前のリラックス時間は、暖色系のやわらかな光の部屋で過ごすのがおすすめ。

おやすみ前のリラックス時間は、暖色系のやわらかな光の部屋で過ごすのがおすすめ。 人は、一時的に上昇した体温が下がり始めるときに眠気を覚え、眠りに入っていくと言われています。

人は、一時的に上昇した体温が下がり始めるときに眠気を覚え、眠りに入っていくと言われています。 リラックスの代名詞的なハーブ。イライラや興奮、緊張、不安を鎮め、穏やかな眠りをもたらしてくれます。

リラックスの代名詞的なハーブ。イライラや興奮、緊張、不安を鎮め、穏やかな眠りをもたらしてくれます。 不安、緊張、イライラなどに役立つハーブ。

不安、緊張、イライラなどに役立つハーブ。 「眠りのハーブ」として知られるバレリアンは、深い樹木のような独特の風味。

「眠りのハーブ」として知られるバレリアンは、深い樹木のような独特の風味。

みなさんは今まで、どのようにハーブを楽しんできましたか?

みなさんは今まで、どのようにハーブを楽しんできましたか? そもそも五感とは、味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚のこと。

そもそも五感とは、味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚のこと。 私たちが感じる味の基本は、「甘味」「苦味」「酸味」「塩味」「うま味」の五味。

私たちが感じる味の基本は、「甘味」「苦味」「酸味」「塩味」「うま味」の五味。 嗅覚を刺激するには、精油を使った「アロマセラピー」が効果的です。

嗅覚を刺激するには、精油を使った「アロマセラピー」が効果的です。

ハーブティーを飲むときは、ハーブ特有の「色」にも注目してください。

ハーブティーを飲むときは、ハーブ特有の「色」にも注目してください。 植物油を使ったマッサージは、肌から刺激を受け取る簡単な方法。

植物油を使ったマッサージは、肌から刺激を受け取る簡単な方法。 つねに五感に意識を集中させるのは大変ですが、ハーブティーを飲むとき、くつろいでいるとき、歩いているときなど、1日のうちのほんの一瞬だけでも、五感を研ぎすませてみてください。

つねに五感に意識を集中させるのは大変ですが、ハーブティーを飲むとき、くつろいでいるとき、歩いているときなど、1日のうちのほんの一瞬だけでも、五感を研ぎすませてみてください。

_sub08_350.jpg)

カラダにやさしい飲み物として、ハーブティーを楽しまれている方も多いかと思います。

カラダにやさしい飲み物として、ハーブティーを楽しまれている方も多いかと思います。 ハーブには、複数の有効成分が含まれています。

ハーブには、複数の有効成分が含まれています。 それゆえ、ハーブティーとアロマセラピーを併用することによって、ハーブに含まれている水溶性成分と油溶性成分の両方を取り込むことができ、さらなる効果が期待できます。

それゆえ、ハーブティーとアロマセラピーを併用することによって、ハーブに含まれている水溶性成分と油溶性成分の両方を取り込むことができ、さらなる効果が期待できます。 今年もクリスマスまであとわずかとなりましたね。

今年もクリスマスまであとわずかとなりましたね。 以前ご紹介した

以前ご紹介した 植物の香りに魅了され、その成分を取り出そうと工夫を凝らしてきた人類。

植物の香りに魅了され、その成分を取り出そうと工夫を凝らしてきた人類。 はるか昔、古代から人々に寄り添ってきた香り。

はるか昔、古代から人々に寄り添ってきた香り。 それぞれの香りを単独で使うのもいいですが、おすすめはシナモンとの組み合わせ。

それぞれの香りを単独で使うのもいいですが、おすすめはシナモンとの組み合わせ。

花や葉、種子や根っこなどの部位に、さまざまな成分や香りをもつハーブたち。

花や葉、種子や根っこなどの部位に、さまざまな成分や香りをもつハーブたち。 一日のスタートに、食後の一服に、おやすみ前のリラックスタイムに、いつものドリンクをハーブティーに変えてみませんか。

一日のスタートに、食後の一服に、おやすみ前のリラックスタイムに、いつものドリンクをハーブティーに変えてみませんか。 完全栄養食と言われる大豆の中でも、美容効果が抜群の黒豆。

完全栄養食と言われる大豆の中でも、美容効果が抜群の黒豆。 若返りのハーブと呼ばれる、たくましい根っこハーブ。

若返りのハーブと呼ばれる、たくましい根っこハーブ。 もう1つ欠かせなのは、ハーブが持つ香りのチカラ。

もう1つ欠かせなのは、ハーブが持つ香りのチカラ。 香りの女王として、多くの名香に使われてきたローズ。

香りの女王として、多くの名香に使われてきたローズ。 ローズが香りの女王なら、ジャスミンは香りの王。

ローズが香りの女王なら、ジャスミンは香りの王。

日中は蒸し暑さを感じますが、夕方以降には時折爽やかな風が感じられるようになりました。

日中は蒸し暑さを感じますが、夕方以降には時折爽やかな風が感じられるようになりました。 残暑の不快感や気だるさのケアには、フレッシュで快活なレモンの香りがおすすめです。

残暑の不快感や気だるさのケアには、フレッシュで快活なレモンの香りがおすすめです。 芳香浴でも、柑橘系のベルガモットや、柑橘系と相性のよいクラリセージの精油がおすすめです。

芳香浴でも、柑橘系のベルガモットや、柑橘系と相性のよいクラリセージの精油がおすすめです。

ハーブティーやアロマを取り入れることで、リラックスしてゆったりと過ごす時間をつくりながら、心身共に冴えた軽やかな状態で、秋への移り変わりを楽しみましょう。

ハーブティーやアロマを取り入れることで、リラックスしてゆったりと過ごす時間をつくりながら、心身共に冴えた軽やかな状態で、秋への移り変わりを楽しみましょう。

![[限定]夕暮れからのやすらぎレモンバーベナ茶(ティーバッグ / 30包)](/img/simpleblog/132/goods/4412332-11_6dc7d589103140a496fbee9fe55104c3.jpg)

_sub08_350.jpg)

カンカン照りの太陽と、モコモコ膨らんだ雲。

カンカン照りの太陽と、モコモコ膨らんだ雲。 すーっと伸びる長い葉と、レモンのように甘く爽やかな香りが特徴のイネ科のハーブ。

すーっと伸びる長い葉と、レモンのように甘く爽やかな香りが特徴のイネ科のハーブ。 茎や葉の部分はハーブティーとして用いる他、世界3大スープの1つ、トムヤムクンに代表されるように、タイ料理やベトナム料理では、香辛料としても欠かせない存在です。

茎や葉の部分はハーブティーとして用いる他、世界3大スープの1つ、トムヤムクンに代表されるように、タイ料理やベトナム料理では、香辛料としても欠かせない存在です。

そのフレッシュなシトラス系の香りは、暑さでダレがちなココロとカラダをシャキッと目覚めさせ、リフレッシュに最適です。

そのフレッシュなシトラス系の香りは、暑さでダレがちなココロとカラダをシャキッと目覚めさせ、リフレッシュに最適です。 レモングラスはエッセンシャルオイルとしても人気が高く、力強い草の香りがココロに活力を与え、元気を回復してくれるといわれます。

レモングラスはエッセンシャルオイルとしても人気が高く、力強い草の香りがココロに活力を与え、元気を回復してくれるといわれます。 また、虫除けの香りとしても知られ、ディフューザーなどで芳香浴を楽しむほか、ユーカリなどとブレンドして、手作りの虫除けスプレーなどにも使われています。

また、虫除けの香りとしても知られ、ディフューザーなどで芳香浴を楽しむほか、ユーカリなどとブレンドして、手作りの虫除けスプレーなどにも使われています。![[限定]気分軽やか ライム香るレモングラス茶(茶葉 / 50g(約12杯分))](/img/simpleblog/125/goods/4412233-11_dbab279bb11541d1a61fed7d53a77147.jpg)

眠りの重要性は言うまでもなく、最近では睡眠時間だけでなく睡眠の質に対しても、目が向けられてきました。

眠りの重要性は言うまでもなく、最近では睡眠時間だけでなく睡眠の質に対しても、目が向けられてきました。 快適な睡眠時間を確保するためには、季節によって変化していく気候に合わせ、環境を整えていく必要があるでしょう。

快適な睡眠時間を確保するためには、季節によって変化していく気候に合わせ、環境を整えていく必要があるでしょう。 快眠に欠かせないハーブは何種類かありますが、中でも

快眠に欠かせないハーブは何種類かありますが、中でも 熱帯夜対策としては、アロマも向いています。

熱帯夜対策としては、アロマも向いています。 さらに、

さらに、![[限定]夕暮れからのやすらぎレモンバーベナ茶(ティーバッグ / 30包)](/img/simpleblog/126/goods/4412332-11_6dc7d589103140a496fbee9fe55104c3.jpg)

梅雨が明けると、本格的な夏がやってきます。

梅雨が明けると、本格的な夏がやってきます。 夏のカラダづくりには、きちんと汗をかけるカラダにするため、体内の熱をスムーズに放出できるチカラをつけることが大切です。

夏のカラダづくりには、きちんと汗をかけるカラダにするため、体内の熱をスムーズに放出できるチカラをつけることが大切です。 そんな時に助けになるのは、コーヒーや紅茶と共に、世界三大飲料のひとつである「マテ」。

そんな時に助けになるのは、コーヒーや紅茶と共に、世界三大飲料のひとつである「マテ」。 アロマテラピーでも「ハニーマートル」や「レモンティートゥリー」など、気持ちをシャキッとさせ、心身を活性させてくれる精油がおすすめ。

アロマテラピーでも「ハニーマートル」や「レモンティートゥリー」など、気持ちをシャキッとさせ、心身を活性させてくれる精油がおすすめ。

梅雨に入り、ジメジメしてくると、とたんに気になるのが〈虫問題〉。

梅雨に入り、ジメジメしてくると、とたんに気になるのが〈虫問題〉。 それでは、虫が嫌うハーブ〈シトロネラ、ゼラニウム、パチュリ〉の具体的な活用術をご紹介します。

それでは、虫が嫌うハーブ〈シトロネラ、ゼラニウム、パチュリ〉の具体的な活用術をご紹介します。

【用意するもの】

【用意するもの】  【用意するもの】

【用意するもの】  【用意するもの】

【用意するもの】

梅雨に入り、ジメジメしてくると、とたんに気になるのが〈虫問題〉。

梅雨に入り、ジメジメしてくると、とたんに気になるのが〈虫問題〉。 植物の中には、外敵となる虫から身を守るために香りを出すものがあります。

植物の中には、外敵となる虫から身を守るために香りを出すものがあります。 スリランカが原産のイネ科の植物。

スリランカが原産のイネ科の植物。 ローズに似た甘く優しい香りのハーブ。

ローズに似た甘く優しい香りのハーブ。 熱帯雨林に生育するにシソ科の低木。

熱帯雨林に生育するにシソ科の低木。

「嗅覚」は五感の中でも〈本能的な感覚〉と言われているのをご存知ですか?

「嗅覚」は五感の中でも〈本能的な感覚〉と言われているのをご存知ですか? エッセンシャルオイルの香りは、合成のものと違い、香りが残りません。

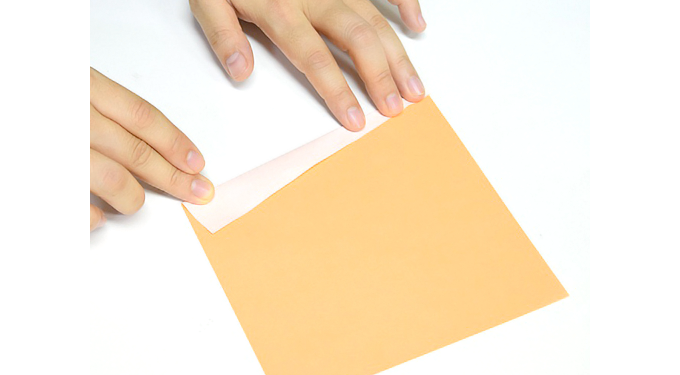

エッセンシャルオイルの香りは、合成のものと違い、香りが残りません。 名刺にそのままエッセンシャルオイルを垂らすと、シミになってしまいます。

名刺にそのままエッセンシャルオイルを垂らすと、シミになってしまいます。 【材料】

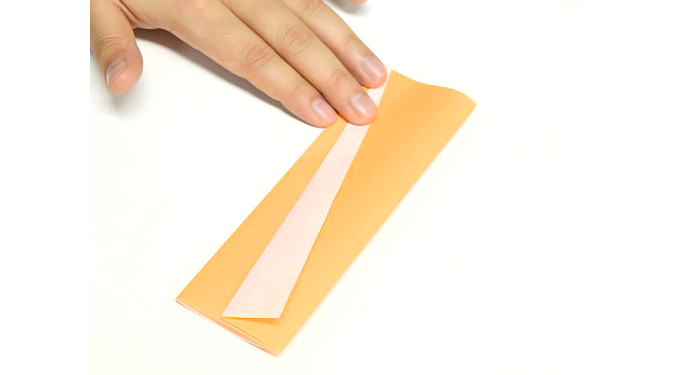

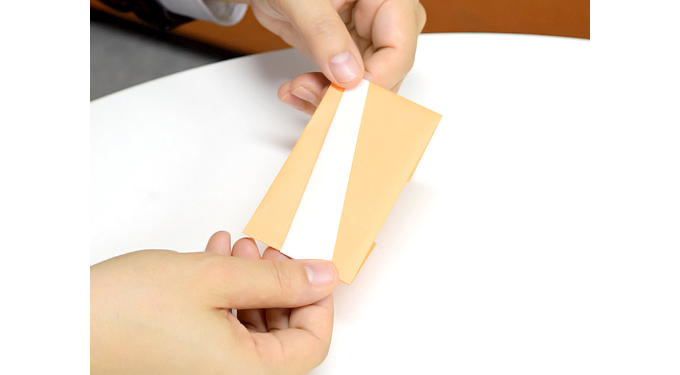

【材料】 裏返して三つ折りにします。

裏返して三つ折りにします。

両脇を折って、

両脇を折って、

ぽち袋の完成です。

ぽち袋の完成です。

(2)ティッシュに精油を2-3滴垂らし、折り上がったぽち袋と同じ大きさにたたみます。

(2)ティッシュに精油を2-3滴垂らし、折り上がったぽち袋と同じ大きさにたたみます。 (3)ティッシュをぽち袋の中に入れたら、香り袋の出来上がりです。

(3)ティッシュをぽち袋の中に入れたら、香り袋の出来上がりです。

自分を演出する香りを、ぜひ見つけてくださいね!

自分を演出する香りを、ぜひ見つけてくださいね!

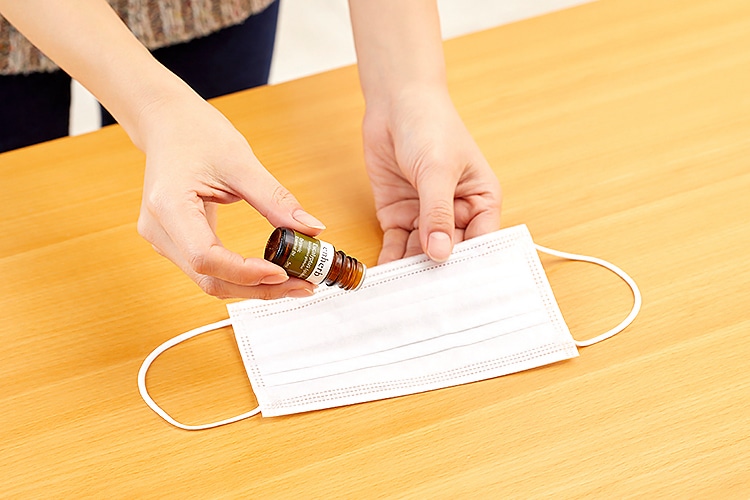

季節柄、体調を崩しやすい時期です。

季節柄、体調を崩しやすい時期です。 マスクで空気を遮断したり、うがいをして水際で食い止めたり、ピークのシーズンには、こういったことは大変有意義です。

マスクで空気を遮断したり、うがいをして水際で食い止めたり、ピークのシーズンには、こういったことは大変有意義です。 まず外せないのが、

まず外せないのが、 【材料】

【材料】

今年もムズムズやショボショボが気になる季節が到来。

今年もムズムズやショボショボが気になる季節が到来。 マスクの不快感をやわらげたい時には、ハーブのチカラにお任せを。

マスクの不快感をやわらげたい時には、ハーブのチカラにお任せを。 クリーンでシャープな香りは、すっきりしたい時にぴったり。

クリーンでシャープな香りは、すっきりしたい時にぴったり。 やさしい香りは、不快な気分を和らげたい時におすすめ。

やさしい香りは、不快な気分を和らげたい時におすすめ。