みなさんは今まで、どのようにハーブを楽しんできましたか?

アロマセラピーやハーブティー、お料理のスパイスなどを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

ハーブ特有の「味」や「香り」は、心身のバランスを整えたり、足りないチカラをチャージしたりと、わたしたちをやさしくサポートしてくれます。しかし、ハーブの働きはそれだけではありません。

「味」や「香り」からだけでなく、「色」「音」「肌触り」からも感じることができるのをご存知ですか?

今回は、あまり知られていないハーブの奥深さや、幅広い楽しみ方をご紹介します。

ぜひ、試してみてくださいね。

ハーブの魅力は、味や香りだけじゃないんです!

そもそも五感とは、味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚のこと。

外界の状態を素早く認識して脳に伝達し、体内の機能を調節する働きを担っています。

ハーブの魅力は、そんな人間の五感「すべて」にそっと働きかけることができること。

五感の受容器である鼻や舌からだけでなく、目、耳、肌からも、ハーブのエネルギーを受け取ることができるのです。

いつもよりほんの少し、五感に意識を傾けながらハーブを取り入れてみましょう。

きっと、ハーブからたくさんのパワーがもらえるはずです。

色を愛で、耳をすませ、肌で触れる。五感をフルに使ってハーブの恩恵を授かりましょう。

五感が受け取った情報はすぐに脳に伝えられ、ココロとカラダにさまざまな作用をもたらします。

では、五感のすべてを使って、ハーブのパワーをうまく受け取るにはどうしたらよいのでしょう。

さっそく、その取り入れ方のヒントをご紹介します。

味覚:ハーブティーやお料理で

私たちが感じる味の基本は、「甘味」「苦味」「酸味」「塩味」「うま味」の五味。

この5つの味は、それぞれ働きが異なります。

たとえば、「甘味」は精神的な充足感をもたらし、「酸味」は食欲を刺激する作用があるとされています。

リラックスしたい時には、

甘みの強いリコリスやシナモンのような風味を選ぶといいでしょう。

また、疲れやすさを感じたときには、

酸味のもとであるクエン酸が豊富なハイビスカスなどがおすすめです。

嗅覚:アロマセラピーで

嗅覚を刺激するには、精油を使った「アロマセラピー」が効果的です。

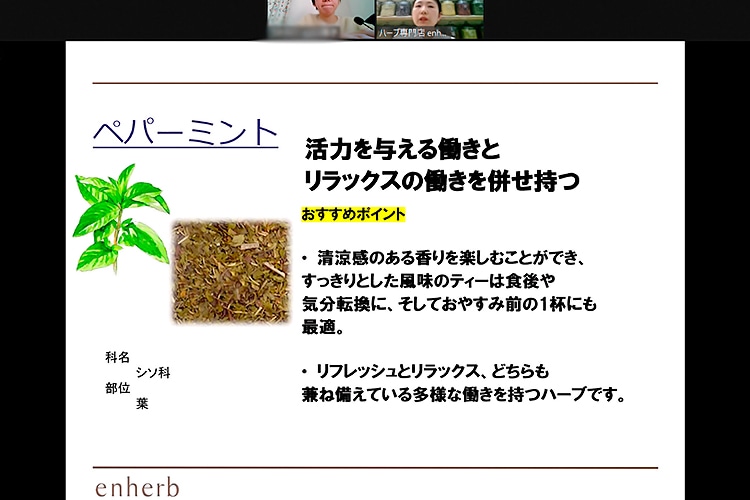

すっきり目覚めたい朝には、

スーッとした香りが爽やかなペパーミント。リラックスしたいバスタイムには、

明るく元気な香りに包まれる柑橘系のベルガモット。おやすみ前には、

清らかな香りで悩みや心配事を洗い流してくれるラベンダーを。

ココロとカラダのSOSに耳を傾けて、ベストな精油を選び、アロマポットやディフューザー、アロマバスなどで香りを楽しみましょう。

視覚:鮮やかなハーブ成分の色から

ハーブティーを飲むときは、ハーブ特有の「色」にも注目してください。

ドライハーブにお湯を注ぐと、赤や黄、中には青などの色が、じわじわと広がっていくのが見てとれます。

それは、

ハーブの成分がお湯に溶けだす瞬間。

ハイビスカスの赤い色は「アントシアニン」、ネトルの鮮やかな緑は「クロロフィル」という成分由来のものです。

ポジティブな気持ちに導く赤や、ココロを落ち着かせてくれる緑など。わたしたちは「色」から得られる刺激から、さまざまなチカラを得ています。

色がよく見えるガラス製のポットやカップを使って、ハーブの成分を目からも感じ取りましょう。

聴覚:お湯を注ぐ音を聴く、緑豊かな公園を歩く

ハーブティーをトポトポと注ぐ音、風にそよぐ草木のザワザワとした音、落ち葉を踏みしめたときのカサカサという音…。

自然の音に耳をすませてみると、聴覚がさまざまな刺激を受けとっていることに気づきます。

声を発することのない植物ですが、リラクゼーションCDに森林の音が収録されているように、

自然が奏でる音は、わたしたちに安らぎを与えてくれます。テレビやおしゃべりをちょっと控えて、自然がつくりだす音に、意識を傾けてみるのもいいですね。

触覚:植物油を使ったマッサージで

植物油を使ったマッサージは、肌から刺激を受け取る簡単な方法。

まずは、

植物油(キャリアオイル)に好みの精油(エッセンシャルオイル)を数滴混ぜて、マッサージオイルをつくります。これを、手のひらで温めてから、肌をそっと包み込むように優しくマッサージしてみましょう。

オイルに触れた時のソフトな感触や肌すべりのなめらかさ、そして、体内の巡りが心地よく刺激されることで、心身の凝りをやさしくほぐし、リラクゼーション効果をもたらします。

近年では、

肌への刺激が人間の活力に影響することが分かってきており、文字通り、触れあいの大切さが見直されてきました。

植物油を使ったマッサージは、優れたコミュニケーションツールとして注目され、介護やベビーマッサージなどの分野でも、積極的に活用されています。

つねに五感に意識を集中させるのは大変ですが、ハーブティーを飲むとき、くつろいでいるとき、歩いているときなど、1日のうちのほんの一瞬だけでも、五感を研ぎすませてみてください。

きっと、ココロとカラダに、嬉しい気づきがあるはずです。

※enherb 監修コラム「ほっとひと息 ハーブの時間」掲載記事です

9月目前とはいえ残暑厳しく、初秋より晩夏の響きがしっくりきますよね。

9月目前とはいえ残暑厳しく、初秋より晩夏の響きがしっくりきますよね。 紫色の大きな頭花をつけるミルクシスル。

紫色の大きな頭花をつけるミルクシスル。 葉には光沢とトゲがあり、乳白色の葉脈が特徴です。

葉には光沢とトゲがあり、乳白色の葉脈が特徴です。 ヨーロッパでは、二千年以上前から薬草として用いられてきた歴史があり、中世の著名なハーバリストであるジェラードやカルペパーなどの書物の中でも、その清浄・保護・再生などのチカラが高く評価されているハーブです。

ヨーロッパでは、二千年以上前から薬草として用いられてきた歴史があり、中世の著名なハーバリストであるジェラードやカルペパーなどの書物の中でも、その清浄・保護・再生などのチカラが高く評価されているハーブです。 現代では、種子に含まれる成分「シリマリン」の、お酒好きな方の健康をサポートするチカラが注目されており、ハーブティーやサプリメントとして摂りいれる方法が広く親しまれています。

現代では、種子に含まれる成分「シリマリン」の、お酒好きな方の健康をサポートするチカラが注目されており、ハーブティーやサプリメントとして摂りいれる方法が広く親しまれています。

食欲不振になりがちな夏。

食欲不振になりがちな夏。 地中海沿岸原産のセリ科の多年草。

地中海沿岸原産のセリ科の多年草。 ハーブティーでは、芳香に富んだ果実を用います。

ハーブティーでは、芳香に富んだ果実を用います。 古代ギリシャ語では、フェンネルを「Marathon(マラトン)」といいますが、これは「細くなる」を意味する「maraino(マライノ)」に由来します。

古代ギリシャ語では、フェンネルを「Marathon(マラトン)」といいますが、これは「細くなる」を意味する「maraino(マライノ)」に由来します。

日本気象協会による最新の梅雨入り予想では、九州から東北南部で平年より遅い見通しとなるようです。

日本気象協会による最新の梅雨入り予想では、九州から東北南部で平年より遅い見通しとなるようです。 部屋干しなどで嫌なにおいがする時には、

部屋干しなどで嫌なにおいがする時には、 梅雨の時期は

梅雨の時期は ジュニパーベリーとグレープフルーツ精油を使ったオイルトリートメントは、重たさを感じる時のスペシャルケアに。

ジュニパーベリーとグレープフルーツ精油を使ったオイルトリートメントは、重たさを感じる時のスペシャルケアに。![[限定]夏に負けない シャキッと梅ハイビスカス茶(茶葉50g / (約12杯分))](/img/simpleblog/189/goods/4412235-11_ea36cce0bb2340f99902f49e73d80320.jpg)

いつも耳で聴いているだけだったのですが、ネットで検索してみたら「シャバアーサナ」と表現されることが多いようです。

いつも耳で聴いているだけだったのですが、ネットで検索してみたら「シャバアーサナ」と表現されることが多いようです。 昔なんですが、歯が痛くて歯医者へ行ったら、虫歯ではなく、歯をかみ締めてしまっているために、歯が圧迫されていると診断された事があります。

昔なんですが、歯が痛くて歯医者へ行ったら、虫歯ではなく、歯をかみ締めてしまっているために、歯が圧迫されていると診断された事があります。 そんな時は、噛み締めを緩めてあげて、深呼吸で気分を切り替えてみましょう。

そんな時は、噛み締めを緩めてあげて、深呼吸で気分を切り替えてみましょう。 enherbでは、リラックスにおすすめなブレンドハーブティーをご用意しています。

enherbでは、リラックスにおすすめなブレンドハーブティーをご用意しています。 ベリー系の甘酸っぱい風味がお好きな方には「凛として輝く女性の苺とローズ茶」、シトラスやカモミールの風味がお好きな方には「天使の休息 檸檬カミツレ茶」がおすすめ!

ベリー系の甘酸っぱい風味がお好きな方には「凛として輝く女性の苺とローズ茶」、シトラスやカモミールの風味がお好きな方には「天使の休息 檸檬カミツレ茶」がおすすめ!

店頭やお電話、メールで、お問い合わせの多いご質問があります。

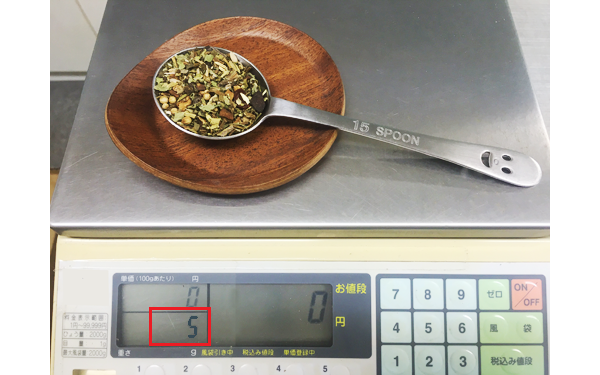

店頭やお電話、メールで、お問い合わせの多いご質問があります。 ハーブティーは、「カップ1杯あたりの目安の分量が、大さじすりきり1杯」と、

ハーブティーは、「カップ1杯あたりの目安の分量が、大さじすりきり1杯」と、 「最強のアタシ」は、ダンディライオンルート(たんぽぽ)やバードック(ごぼう)の他、ミルクシスルをはじめとした種子を調合しているので、重みがあるタイプです。

「最強のアタシ」は、ダンディライオンルート(たんぽぽ)やバードック(ごぼう)の他、ミルクシスルをはじめとした種子を調合しているので、重みがあるタイプです。

大さじ1杯を約4.5gで換算して、100gあたり約22杯としています。

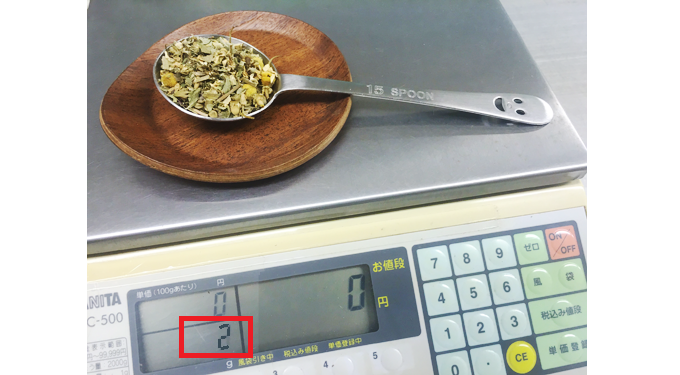

大さじ1杯を約4.5gで換算して、100gあたり約22杯としています。 「ぐっすりおやすみしたい時に」は、ジャーマンカモミールを中心に、花や葉のハーブを調合しているので軽いタイプです。

「ぐっすりおやすみしたい時に」は、ジャーマンカモミールを中心に、花や葉のハーブを調合しているので軽いタイプです。

大さじ1杯を約2.5gで換算して、100gあたり約40杯としています。

大さじ1杯を約2.5gで換算して、100gあたり約40杯としています。

ローズヒップときくと、「カラダに良さそう」「女性に良いのよね」といった〈なんとなく〉のイメージをお持ちの方が、多いのではないでしょうか。

ローズヒップときくと、「カラダに良さそう」「女性に良いのよね」といった〈なんとなく〉のイメージをお持ちの方が、多いのではないでしょうか。 ローズヒップとは、バラの花が咲いたあとにつく赤い実のこと。

ローズヒップとは、バラの花が咲いたあとにつく赤い実のこと。 紫外線が気になる時は、ローズヒップのキャリアオイルがお手入れにおすすめ。

紫外線が気になる時は、ローズヒップのキャリアオイルがお手入れにおすすめ。 ビタミンCが豊富といわれているローズヒップティーは、かすかな酸味と、まるでトマトの果肉のような風味が特長。

ビタミンCが豊富といわれているローズヒップティーは、かすかな酸味と、まるでトマトの果肉のような風味が特長。![[WEB限定]いよかんローズヒップ茶(茶葉 / 50g(約12杯分))](/img/simpleblog/142/goods/4412312-11_4b5c4d91fad24098bba4ca60d02fa23c.jpg)

自分の悩みや目的にぴったり合うハーブティーってなんだろう?

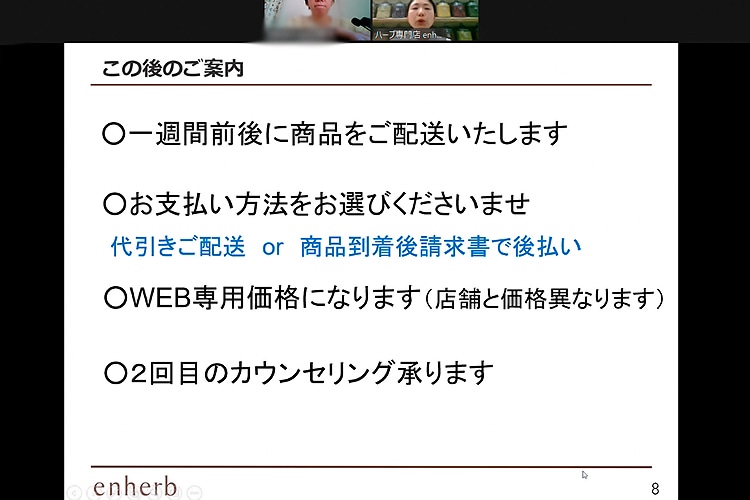

自分の悩みや目的にぴったり合うハーブティーってなんだろう? ご予約から商品発送までの流れは

ご予約から商品発送までの流れは 事前に提出していたアンケートを基に、enherbのハーブアドバイザーがライフスタイルをヒアリング。

事前に提出していたアンケートを基に、enherbのハーブアドバイザーがライフスタイルをヒアリング。 カウンセリングを基に、今回は5種のハーブを提案してもらいました。

カウンセリングを基に、今回は5種のハーブを提案してもらいました。 正味30分ほどでカウンセリングは終了。

正味30分ほどでカウンセリングは終了。 普段は店舗へ行かれる方も、このご時世で足が遠のくこともあるかと思います。

普段は店舗へ行かれる方も、このご時世で足が遠のくこともあるかと思います。 前回ご紹介した

前回ご紹介した 数種類のハーブをブレンドして、まったく違う味をつくり出すというより、

数種類のハーブをブレンドして、まったく違う味をつくり出すというより、 ハーブの働きを重視するばかりに、苦味の強いハーブばかりを使うと、飲み続けることを躊躇われる、お薬のような風味になってしまいます。

ハーブの働きを重視するばかりに、苦味の強いハーブばかりを使うと、飲み続けることを躊躇われる、お薬のような風味になってしまいます。 ローズヒップやジャーマンカモミールなど、

ローズヒップやジャーマンカモミールなど、 enherbでは店舗とWEBにて、カウンセリングさせていただきながら、お客さまだけのハーブティーをおつくりするサービス「フルオーダーメイド調合」を承っております。

enherbでは店舗とWEBにて、カウンセリングさせていただきながら、お客さまだけのハーブティーをおつくりするサービス「フルオーダーメイド調合」を承っております。

昨今、メディアでもハーブが取り上げられる機会が増えてきました。

昨今、メディアでもハーブが取り上げられる機会が増えてきました。 ブレンドハーブティーは、複数のハーブの相乗効果を得る事ができますし、目的に合わせてあらかじめブレンドされているものが多いので、ビギナーには使いやすいといえます。

ブレンドハーブティーは、複数のハーブの相乗効果を得る事ができますし、目的に合わせてあらかじめブレンドされているものが多いので、ビギナーには使いやすいといえます。 シングルハーブティーは1種類でも、健康作用を得る事ができます。

シングルハーブティーは1種類でも、健康作用を得る事ができます。

今日は、季節の分かれ目を意味する「節分」。

今日は、季節の分かれ目を意味する「節分」。 春は新しい命が芽吹き、大自然が装いを新たにする季節。

春は新しい命が芽吹き、大自然が装いを新たにする季節。 花咲くポカポカ陽気に誘われて、急に薄着になるのは要注意!

花咲くポカポカ陽気に誘われて、急に薄着になるのは要注意!  仕事や勉強に集中できない、あくびがとまらない、物忘れやミスが多くなるなど、ぼーっとしてしまう時は、気だるい気分を吹き飛ばすハーブティーやアロマで、すっきりクリアになりましょう。

仕事や勉強に集中できない、あくびがとまらない、物忘れやミスが多くなるなど、ぼーっとしてしまう時は、気だるい気分を吹き飛ばすハーブティーやアロマで、すっきりクリアになりましょう。

暑からず寒からず、カラッと過ごしやすい秋晴れが続いています。

暑からず寒からず、カラッと過ごしやすい秋晴れが続いています。 マルベリーは、葉が蚕(カイコ)の飼料である桑(クワ)のこと。

マルベリーは、葉が蚕(カイコ)の飼料である桑(クワ)のこと。 桑の歴史は古く、日本には、2~3世紀頃、蚕とともに中国より伝来したと言われています。

桑の歴史は古く、日本には、2~3世紀頃、蚕とともに中国より伝来したと言われています。 葉には、カルシウムや鉄分、食物繊維など、豊富な栄養素に加え、注目の成分「デオキシノジリマイシン」を含んでいます。

葉には、カルシウムや鉄分、食物繊維など、豊富な栄養素に加え、注目の成分「デオキシノジリマイシン」を含んでいます。

日頃、皆さまよりお寄せいただく質問の中で最も多いのが、妊娠中のハーブティー飲用についてです。

日頃、皆さまよりお寄せいただく質問の中で最も多いのが、妊娠中のハーブティー飲用についてです。 ハーブティーは、医薬品と異なり食品です。そのため、お身体への急な変化をもたらすものでは、ございません。

ハーブティーは、医薬品と異なり食品です。そのため、お身体への急な変化をもたらすものでは、ございません。 ハーブには種類によって、妊娠中によいと紹介されているもの、妊娠中に禁忌・注意とされているものがございますので、紹介いたします。

ハーブには種類によって、妊娠中によいと紹介されているもの、妊娠中に禁忌・注意とされているものがございますので、紹介いたします。

ヒース好きなスタッフによる座談会。

ヒース好きなスタッフによる座談会。 池田 ヒースは味を邪魔しないから、いろんなお悩みの方に提案できますよね。

池田 ヒースは味を邪魔しないから、いろんなお悩みの方に提案できますよね。 池田 ギフトのご要望で、ヒースブレンドをつくったこともありましたね。ヒースとブルーマロウとローズと、とにかく華やかな花のハーブで、味よりも見た目で、女性が喜ぶものを入れて、という目的でつくりました。

その後、ギフトでもらった方が、同じブレンドを求めて戻ってきてくれたんですよ!

女性は見た目も大事だから、華やかなハーブでテンションがあがって、よりきれいになる!

池田 ギフトのご要望で、ヒースブレンドをつくったこともありましたね。ヒースとブルーマロウとローズと、とにかく華やかな花のハーブで、味よりも見た目で、女性が喜ぶものを入れて、という目的でつくりました。

その後、ギフトでもらった方が、同じブレンドを求めて戻ってきてくれたんですよ!

女性は見た目も大事だから、華やかなハーブでテンションがあがって、よりきれいになる! 倉掛 私は酸っぱい風味が好きなので、美容ブレンドならハイビスカスをベースにします。

倉掛 私は酸っぱい風味が好きなので、美容ブレンドならハイビスカスをベースにします。

その昔、enherbでは「エリカ」と呼ばれていたヒース。可憐な名前の通り、ピンクがかった小花は、ガラスのジャーに入っているだけで気分が上がります。

その昔、enherbでは「エリカ」と呼ばれていたヒース。可憐な名前の通り、ピンクがかった小花は、ガラスのジャーに入っているだけで気分が上がります。

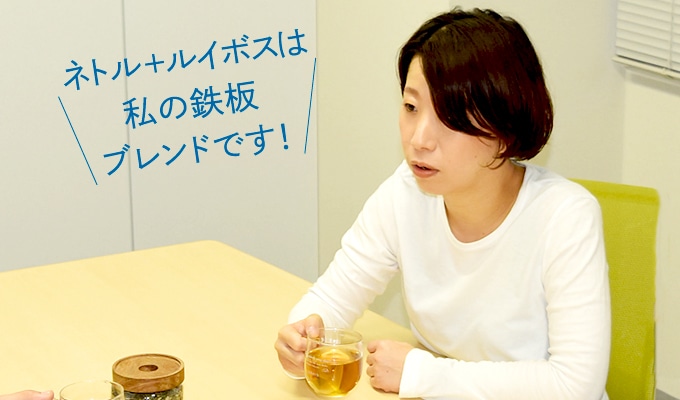

ネトル好きなスタッフによる座談会。

ネトル好きなスタッフによる座談会。 藤澤 僕は、ネトル+レモンバームかな。そこにお悩みや目的によって、ペパーミントやルイボスを入れたり。気持ちの安定って誰しも共通の願いだから、リラックス系ハーブとの組み合わせが多いかな。ネトルが主役だと風味も緑茶仕立てで、苦手な人も少ないし。

藤澤 僕は、ネトル+レモンバームかな。そこにお悩みや目的によって、ペパーミントやルイボスを入れたり。気持ちの安定って誰しも共通の願いだから、リラックス系ハーブとの組み合わせが多いかな。ネトルが主役だと風味も緑茶仕立てで、苦手な人も少ないし。

門田 私は、ネトル+ルイボスですね。どちらも不要なモノを出すチカラがありますし、美容にもいいですし。女性特有のお悩みには、さらにラズベリーリーフやローズヒップを入れますね。

門田 私は、ネトル+ルイボスですね。どちらも不要なモノを出すチカラがありますし、美容にもいいですし。女性特有のお悩みには、さらにラズベリーリーフやローズヒップを入れますね。

山岡 女性には、ブレンドハーブティー「女性リズムを笑顔で過ごしたい時に」にネトルのトッピング提案をよくしますね。生活習慣系のお悩みには、ダンディライオンやルイボス、マルベリー、黒豆との組み合わせが多いかな。お茶仕立てで飲みやすいですし。

山岡 女性には、ブレンドハーブティー「女性リズムを笑顔で過ごしたい時に」にネトルのトッピング提案をよくしますね。生活習慣系のお悩みには、ダンディライオンやルイボス、マルベリー、黒豆との組み合わせが多いかな。お茶仕立てで飲みやすいですし。

門田 ネトル自身、すごく美味しいわけでも、まずいわけでもない絶妙な立ち位置だと思うんです。だからこそ、飲みやすく染まりやすい。酸味のあるハイビスカスともブレンドできるし、ダンディライオンルートや根っこの濃い目にも合うし、はたまたペパーミントやレモングラス、カモミールのさっぱりやさしい系とも合うし。だから私にとってネトルは、てんびん座みたいなイメージです(笑)バランスを取ってくれるハーブがひとつあるだけで、すごく心強く感じます。

門田 ネトル自身、すごく美味しいわけでも、まずいわけでもない絶妙な立ち位置だと思うんです。だからこそ、飲みやすく染まりやすい。酸味のあるハイビスカスともブレンドできるし、ダンディライオンルートや根っこの濃い目にも合うし、はたまたペパーミントやレモングラス、カモミールのさっぱりやさしい系とも合うし。だから私にとってネトルは、てんびん座みたいなイメージです(笑)バランスを取ってくれるハーブがひとつあるだけで、すごく心強く感じます。

ネトル…一見地味なハーブですが、その実力を知るエンハーブスタッフたちはすべてのハーブティーにネトルをブレンドしたくなるといいます。

ネトル…一見地味なハーブですが、その実力を知るエンハーブスタッフたちはすべてのハーブティーにネトルをブレンドしたくなるといいます。 門田 私は子供の頃から毎年、春先が憂鬱な子だったんです。それで縁があってエンハーブに入社した後に自分に合ったハーブティーを飲み続けてみようと思い選んだのが、毎年春だけに発売する「花通信」というネトルがブレンドされているお茶でした。そこから、ハーブの勉強を始めるうちに、ネトルの栄養成分の豊富さとチカラに魅力を感じ、どんどんはまってしまいましたね。

門田 私は子供の頃から毎年、春先が憂鬱な子だったんです。それで縁があってエンハーブに入社した後に自分に合ったハーブティーを飲み続けてみようと思い選んだのが、毎年春だけに発売する「花通信」というネトルがブレンドされているお茶でした。そこから、ハーブの勉強を始めるうちに、ネトルの栄養成分の豊富さとチカラに魅力を感じ、どんどんはまってしまいましたね。 門田 ネトルは冷めても風味が変化しにくいから、1日中ボトルに入れて飲んでます。

門田 ネトルは冷めても風味が変化しにくいから、1日中ボトルに入れて飲んでます。  門田 私がお店に立つ際に、まず確認するのがネトルの在庫。残り僅かだと不安になりませんか?

門田 私がお店に立つ際に、まず確認するのがネトルの在庫。残り僅かだと不安になりませんか?

みなさんは今まで、どのようにハーブを楽しんできましたか?

みなさんは今まで、どのようにハーブを楽しんできましたか? そもそも五感とは、味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚のこと。

そもそも五感とは、味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚のこと。 私たちが感じる味の基本は、「甘味」「苦味」「酸味」「塩味」「うま味」の五味。

私たちが感じる味の基本は、「甘味」「苦味」「酸味」「塩味」「うま味」の五味。 嗅覚を刺激するには、精油を使った「アロマセラピー」が効果的です。

嗅覚を刺激するには、精油を使った「アロマセラピー」が効果的です。

ハーブティーを飲むときは、ハーブ特有の「色」にも注目してください。

ハーブティーを飲むときは、ハーブ特有の「色」にも注目してください。 ハーブティーをトポトポと注ぐ音、風にそよぐ草木のザワザワとした音、落ち葉を踏みしめたときのカサカサという音…。

ハーブティーをトポトポと注ぐ音、風にそよぐ草木のザワザワとした音、落ち葉を踏みしめたときのカサカサという音…。 植物油を使ったマッサージは、肌から刺激を受け取る簡単な方法。

植物油を使ったマッサージは、肌から刺激を受け取る簡単な方法。

眠りの重要性は言うまでもなく、最近では睡眠時間だけでなく睡眠の質に対しても、目が向けられてきました。

眠りの重要性は言うまでもなく、最近では睡眠時間だけでなく睡眠の質に対しても、目が向けられてきました。 快適な睡眠時間を確保するためには、季節によって変化していく気候に合わせ、環境を整えていく必要があるでしょう。

快適な睡眠時間を確保するためには、季節によって変化していく気候に合わせ、環境を整えていく必要があるでしょう。 快眠に欠かせないハーブは何種類かありますが、中でもパッションフラワーとバレリアンは、特におすすめ。

快眠に欠かせないハーブは何種類かありますが、中でもパッションフラワーとバレリアンは、特におすすめ。 熱帯夜対策としては、アロマも向いています。

熱帯夜対策としては、アロマも向いています。 さらに、体感温度を4℃下げると言われるペパーミントの香りをプラスするのが、熱帯夜対策のポイントです。

さらに、体感温度を4℃下げると言われるペパーミントの香りをプラスするのが、熱帯夜対策のポイントです。