凍てつくような寒さ厳しい日が続いています。

凍てつくような寒さ厳しい日が続いています。この寒さの峠を越えれば立春、暦の上では春がはじまります。

健やかに春を迎えるためにも、カラダの内側からも寒さに備えることが大切です。

〈冷えは万病のもと〉と言われるように、冷えからくる不調はさまざま。

カラダの防衛力が下がったり、女性バランスの乱れも気になるところです。

そこで今回は、冬に負けないカラダづくりをご紹介します。

温めるべきは3つの「首」

まずは、カラダを温めることが肝心です。

まずは、カラダを温めることが肝心です。特に女性は、3つの首〈首、手首、足首〉を冷やしてはいけない、と言われています。

ここは、カラダの大切な神経が集まっている部分。

しかし、非常に外気の影響を受けやすく、冷えるとココロとカラダのバランスが崩れてしまいます。

逆に、この部分を温めることで効率よく全身を温めることができ、巡りの良いカラダを保てます。

防寒具で温めるのはもちろんのこと、アロマバスやジンジャー、シナモンがブレンドされたハーブティーで、ゆったりカラダを温めて、崩れがちなバランスを整えましょう。

乾燥→ストレス→乾燥で、悪循環に

空気が乾燥する冬は粘膜の働きが落ち、グズグズ、ゴホゴホ、イガイガといったトラブルが頻発します。

空気が乾燥する冬は粘膜の働きが落ち、グズグズ、ゴホゴホ、イガイガといったトラブルが頻発します。また、粘液の一つである唾液の分泌は、緊張によるストレスによって低下するそうです。

ストレスは、カラダの防衛力をも低下させます。

乾燥対策とストレス対策、どちらも健やかなカラダづくりには欠かせないポイントです。

乾燥対策(粘膜保護)のハーブティーにはブルーマロウやマシュマロウなどを、ストレス対策にはカモミールやレモンバームがおすすめです。

アロマではハニーマートルやオレンジなどをお試しください。

ブレンドすると、より効果的です。

質の良い休息を

カラダを温める、ストレスを発散する以外にも、防衛力を高める方法があります。

カラダを温める、ストレスを発散する以外にも、防衛力を高める方法があります。それは、良質な休息をとること。

おやすみ中、カラダの中では、ダメージを修復したり、外敵と戦うエネルギーを蓄えるなど、防衛力を高める活動をしています。

その活動を促すためにも、できるだけ心底リラックスしている状態=質の良いおやすみとなるよう、手助けをしてあげましょう。

リラックスが得意なハーブやアロマの中でもパッションフラワーやバレリアンは、ぐっすりへと誘うのが巧みなハーブです。

リラックスが得意なハーブやアロマの中でもパッションフラワーやバレリアンは、ぐっすりへと誘うのが巧みなハーブです。ストレス対策でおすすめしたカモミールやレモンバームも◎ アロマはラベンダーやオレンジが、深いおやすみへと導いてくれます。

冬を健やかに過ごすためには、栄養補給や運動不足の解消なども心がけたいところです。

ハーブやアロマを気張らず生活に取り入れて、私たちが本来持つ健康を維持するチカラを高めていきましょう!

![[WEB限定]黒豆シナモンしょうが茶(ティーバッグ / 30包)](/img/simpleblog/160/goods/4412334-11_3225445d04904b6f9d9481a15ff8760e.jpg)

![[限定]冬風はねかえす いよかんエキナセア茶(ティーバッグ / 30包)](/img/simpleblog/160/goods/4412483-11_c0edc078be984efe881a78e130a803d7.jpg)

お正月気分も抜け、忙しい日常が戻ってきました。

お正月気分も抜け、忙しい日常が戻ってきました。 セイヨウタンポポの葉。フランスでは、「おねしょ草」を意味する「Pissenlit(ピサンリ)」の名で市場に並びます。

セイヨウタンポポの葉。フランスでは、「おねしょ草」を意味する「Pissenlit(ピサンリ)」の名で市場に並びます。 根菜として親しまれている“ごぼう”のこと。欧米ではおもに健康サポートハーブとして活用されてきました。

根菜として親しまれている“ごぼう”のこと。欧米ではおもに健康サポートハーブとして活用されてきました。 紫色の花を咲かせるアザミの一種で、使用部位は小さな種子。

紫色の花を咲かせるアザミの一種で、使用部位は小さな種子。 ハーブティーに使われるのは種子。インドでは、食後にローストされたフェンネルシードがよく出されますが、これは消化をサポートする働きがあるため。

ハーブティーに使われるのは種子。インドでは、食後にローストされたフェンネルシードがよく出されますが、これは消化をサポートする働きがあるため。 糖質や脂質を控え、サラダやスープなど野菜中心の食事にしてみてください。

糖質や脂質を控え、サラダやスープなど野菜中心の食事にしてみてください。 和食中心のお弁当は、脂質の摂りすぎや食べすぎを防ぐことができます。

和食中心のお弁当は、脂質の摂りすぎや食べすぎを防ぐことができます。 酸素をたくさん取り入れる有酸素運動で、ココロもカラダもすっきり!

酸素をたくさん取り入れる有酸素運動で、ココロもカラダもすっきり!

みなさんは今まで、どのようにハーブを楽しんできましたか?

みなさんは今まで、どのようにハーブを楽しんできましたか? そもそも五感とは、味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚のこと。

そもそも五感とは、味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚のこと。 私たちが感じる味の基本は、「甘味」「苦味」「酸味」「塩味」「うま味」の五味。

私たちが感じる味の基本は、「甘味」「苦味」「酸味」「塩味」「うま味」の五味。 嗅覚を刺激するには、精油を使った「アロマセラピー」が効果的です。

嗅覚を刺激するには、精油を使った「アロマセラピー」が効果的です。

ハーブティーを飲むときは、ハーブ特有の「色」にも注目してください。

ハーブティーを飲むときは、ハーブ特有の「色」にも注目してください。 植物油を使ったマッサージは、肌から刺激を受け取る簡単な方法。

植物油を使ったマッサージは、肌から刺激を受け取る簡単な方法。 つねに五感に意識を集中させるのは大変ですが、ハーブティーを飲むとき、くつろいでいるとき、歩いているときなど、1日のうちのほんの一瞬だけでも、五感を研ぎすませてみてください。

つねに五感に意識を集中させるのは大変ですが、ハーブティーを飲むとき、くつろいでいるとき、歩いているときなど、1日のうちのほんの一瞬だけでも、五感を研ぎすませてみてください。

_sub08_350.jpg)

カラダにやさしい飲み物として、ハーブティーを楽しまれている方も多いかと思います。

カラダにやさしい飲み物として、ハーブティーを楽しまれている方も多いかと思います。 ハーブには、複数の有効成分が含まれています。

ハーブには、複数の有効成分が含まれています。 それゆえ、ハーブティーとアロマセラピーを併用することによって、ハーブに含まれている水溶性成分と油溶性成分の両方を取り込むことができ、さらなる効果が期待できます。

それゆえ、ハーブティーとアロマセラピーを併用することによって、ハーブに含まれている水溶性成分と油溶性成分の両方を取り込むことができ、さらなる効果が期待できます。 皆さんは、どんな時にハーブティーを飲まれますか?

皆さんは、どんな時にハーブティーを飲まれますか? 塩辛いもの好きな方におすすめのハーブは、酸味のある「オリーブリーフ」と、花のような香りの「リンデン」。

塩辛いもの好きな方におすすめのハーブは、酸味のある「オリーブリーフ」と、花のような香りの「リンデン」。 ★ 穏やかブレンドのハーブティー

★ 穏やかブレンドのハーブティー 香ばしい「マルベリー」と、渋みを持つ「ギムネマ」、甘くスパイシーな「シナモン」をブレンドしたティーは、パンケーキなど、甘いものがやめられない方に。オリエンタルで落ち着きのある風味が、デザートのお供にぴったり。

香ばしい「マルベリー」と、渋みを持つ「ギムネマ」、甘くスパイシーな「シナモン」をブレンドしたティーは、パンケーキなど、甘いものがやめられない方に。オリエンタルで落ち着きのある風味が、デザートのお供にぴったり。 ★ オリエンタルブレンドのハーブティー

★ オリエンタルブレンドのハーブティー お酒をいただいた後のお口直しには、ほっとする香ばしさの「ダンディライオンルート」と、強烈な苦味をもつ「アーティチョーク」、すっきり感をサポートする「クリーバーズ」のブレンドティーを。

お酒をいただいた後のお口直しには、ほっとする香ばしさの「ダンディライオンルート」と、強烈な苦味をもつ「アーティチョーク」、すっきり感をサポートする「クリーバーズ」のブレンドティーを。 ★ ほろ苦ブレンドのハーブティー

★ ほろ苦ブレンドのハーブティー

皆さんは、どんな時にハーブティーを飲まれますか?

皆さんは、どんな時にハーブティーを飲まれますか? のどの渇きを抑え、ココロを和らげてくれるお茶。お茶に親しむ文化は、生活習慣や気候風土に合わせ、世界中でさまざまに発展してきました。

のどの渇きを抑え、ココロを和らげてくれるお茶。お茶に親しむ文化は、生活習慣や気候風土に合わせ、世界中でさまざまに発展してきました。

〈飲むサラダ〉とも表現される「マテ茶」は、金属製のストロー「ボンビージャ」で、茶葉を濾しながら飲む個性的なスタイルも特徴的。肉料理が中心の南米で、ビタミン補給のために欠かせない存在です。

〈飲むサラダ〉とも表現される「マテ茶」は、金属製のストロー「ボンビージャ」で、茶葉を濾しながら飲む個性的なスタイルも特徴的。肉料理が中心の南米で、ビタミン補給のために欠かせない存在です。

コクと苦味がはっきりした風味は、緑茶に近い感覚で飲めて食事にも合うので、私たち日本人にも馴染みやすい風味と言えます。

コクと苦味がはっきりした風味は、緑茶に近い感覚で飲めて食事にも合うので、私たち日本人にも馴染みやすい風味と言えます。

秋から冬への季節の変わり目。

秋から冬への季節の変わり目。 おもてなしドリンクにぴったりな華やかな風味です。

おもてなしドリンクにぴったりな華やかな風味です。 「黒豆シナモンしょうが茶」を使ったチャイは、カフェインレスだから家族みんなで楽しめます。

「黒豆シナモンしょうが茶」を使ったチャイは、カフェインレスだから家族みんなで楽しめます。 甘みと柚子のほろ苦さに加え、ハーブの風味を美味しく楽しめる新商品の「柚子しょうがシロップ」。

甘みと柚子のほろ苦さに加え、ハーブの風味を美味しく楽しめる新商品の「柚子しょうがシロップ」。 まずは手軽にアレンジ! 「柚子しょうがシロップ」をヨーグルトにトッピング。

まずは手軽にアレンジ! 「柚子しょうがシロップ」をヨーグルトにトッピング。 スパイスと甘酸っぱさが相まってクセになる美味しさのしょうが茶ブレンド。

スパイスと甘酸っぱさが相まってクセになる美味しさのしょうが茶ブレンド。![[限定]黒豆シナモンしょうが茶(茶葉 / 50g(約10杯分))](/img/simpleblog/236/goods/4412476-11_9d4ae5701abb4f3f8808cc124c846e81.jpg)

![[限定]柚子しょうが茶(茶葉 / 50g(約10杯分))](/img/simpleblog/236/goods/4412477-11_897ec34d996e4743aa6f3f7b66a9de95.jpg)

![[限定]柚子しょうがシロップ(内容量 / 120g)](/img/simpleblog/236/goods/e173010-01_f18db3921d234d66bb71cbafdaa6bd6a.jpg)

何をするにも気持ちの良い秋。仕事や資格取得などの勉強も、集中して頑張りたい時ですね。

何をするにも気持ちの良い秋。仕事や資格取得などの勉強も、集中して頑張りたい時ですね。 インド古来の健康法(アーユルヴェーダ)において、非常に重要な薬草とされているハーブ。

インド古来の健康法(アーユルヴェーダ)において、非常に重要な薬草とされているハーブ。 1~2%(茶葉換算)のカフェインを含んでおり、頭の働きをクリアにします。

1~2%(茶葉換算)のカフェインを含んでおり、頭の働きをクリアにします。 「追憶」や「記憶」「思い出」といった花言葉にも表わされている通り、頭や明瞭さと関係の深いハーブ。

「追憶」や「記憶」「思い出」といった花言葉にも表わされている通り、頭や明瞭さと関係の深いハーブ。

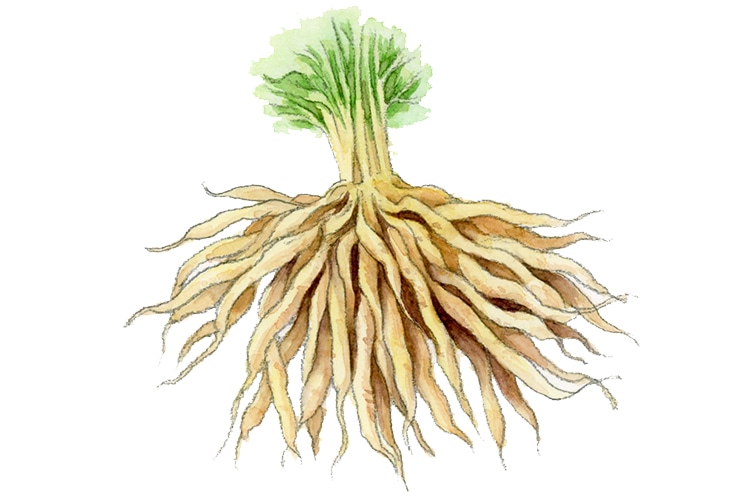

花や葉、種子や根っこなどの部位に、さまざまな成分や香りをもつハーブたち。

花や葉、種子や根っこなどの部位に、さまざまな成分や香りをもつハーブたち。 一日のスタートに、食後の一服に、おやすみ前のリラックスタイムに、いつものドリンクをハーブティーに変えてみませんか。

一日のスタートに、食後の一服に、おやすみ前のリラックスタイムに、いつものドリンクをハーブティーに変えてみませんか。 完全栄養食と言われる大豆の中でも、美容効果が抜群の黒豆。

完全栄養食と言われる大豆の中でも、美容効果が抜群の黒豆。 若返りのハーブと呼ばれる、たくましい根っこハーブ。

若返りのハーブと呼ばれる、たくましい根っこハーブ。 もう1つ欠かせなのは、ハーブが持つ香りのチカラ。

もう1つ欠かせなのは、ハーブが持つ香りのチカラ。 香りの女王として、多くの名香に使われてきたローズ。

香りの女王として、多くの名香に使われてきたローズ。 ローズが香りの女王なら、ジャスミンは香りの王。

ローズが香りの女王なら、ジャスミンは香りの王。

前回

前回

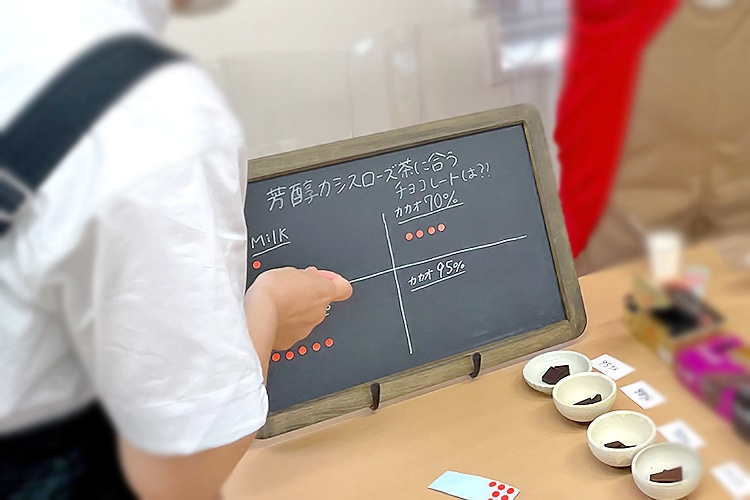

毎秋恒例となっている季節限定ハーブティー「キレイのご褒美 芳醇カシスローズ茶」。

毎秋恒例となっている季節限定ハーブティー「キレイのご褒美 芳醇カシスローズ茶」。 自分へのご褒美時間にもぴったりな「カシスローズ茶」。

自分へのご褒美時間にもぴったりな「カシスローズ茶」。 用意したチョコレートは、ミルク、カカオ70%、カカオ88%、カカオ95%の4種。

用意したチョコレートは、ミルク、カカオ70%、カカオ88%、カカオ95%の4種。 そして、チョコレートの美味しさだけでなく、「カシスローズ茶」との相性をしっかり審査。

そして、チョコレートの美味しさだけでなく、「カシスローズ茶」との相性をしっかり審査。 カカオ88%が一番人気でした!

カカオ88%が一番人気でした! 【材料】 一人分

【材料】 一人分 今回は「カシスオレンジ風」をつくります!

今回は「カシスオレンジ風」をつくります!![[限定]キレイのご褒美 芳醇カシスローズ茶(茶葉 / 50g(約11杯分))](/img/simpleblog/199/goods/4412317-11_39d11880711a4eacb0ce81a92bcfcf99.jpg)

眠りの重要性は言うまでもなく、最近では睡眠時間だけでなく睡眠の質に対しても、目が向けられてきました。

眠りの重要性は言うまでもなく、最近では睡眠時間だけでなく睡眠の質に対しても、目が向けられてきました。 快適な睡眠時間を確保するためには、季節によって変化していく気候に合わせ、環境を整えていく必要があるでしょう。

快適な睡眠時間を確保するためには、季節によって変化していく気候に合わせ、環境を整えていく必要があるでしょう。 快眠に欠かせないハーブは何種類かありますが、中でも

快眠に欠かせないハーブは何種類かありますが、中でも 熱帯夜対策としては、アロマも向いています。

熱帯夜対策としては、アロマも向いています。 さらに、

さらに、![[限定]夕暮れからのやすらぎレモンバーベナ茶(ティーバッグ / 30包)](/img/simpleblog/126/goods/4412332-11_6dc7d589103140a496fbee9fe55104c3.jpg)

そろそろ、梅雨入りが気になる頃です。

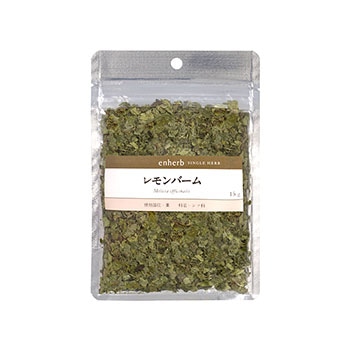

そろそろ、梅雨入りが気になる頃です。 ギリシャ語で、ミツバチに由来する「メリッサ」の異名をもつレモンバームは、ミツバチが好む、甘いレモンのような香りのするハーブ。

ギリシャ語で、ミツバチに由来する「メリッサ」の異名をもつレモンバームは、ミツバチが好む、甘いレモンのような香りのするハーブ。 アロマセラピーでは、コントロールを失ったココロのバランス回復に用いられます。

アロマセラピーでは、コントロールを失ったココロのバランス回復に用いられます。 ハーブティーでも、ほのかに香りを味わうことができるので、リラックスしたい時は飲みながら大きく深呼吸してみましょう。

ハーブティーでも、ほのかに香りを味わうことができるので、リラックスしたい時は飲みながら大きく深呼吸してみましょう。![[WEB限定]ズキズキすっきりしたい時に(茶葉 / 50g(約19杯分))](/img/simpleblog/192/goods/4413214-11_3b605a6b76db4d8da00eacd859281414.jpg)

アーユルヴェーダで欠かせないハーブのひとつで、近年メディカルハーブの分野でもポピュラーになっているハーブ、シャタバリ。

アーユルヴェーダで欠かせないハーブのひとつで、近年メディカルハーブの分野でもポピュラーになっているハーブ、シャタバリ。 シャタバリの学名は「Asparagus racemosus」で、インドやアフリカに原生するアスパラガスの一種。

シャタバリの学名は「Asparagus racemosus」で、インドやアフリカに原生するアスパラガスの一種。 アーユルヴェーダでは女性の機能をサポートするために、シャタバリを広く薦めています。

アーユルヴェーダでは女性の機能をサポートするために、シャタバリを広く薦めています。 シャタバリは、根っこハーブ独特のえぐ味はなく、ほっこりした甘さの中にほろ苦さがあり、スープのような風味が楽しめます。

シャタバリは、根っこハーブ独特のえぐ味はなく、ほっこりした甘さの中にほろ苦さがあり、スープのような風味が楽しめます。

爽やかで過ごしやすい季節になってきましたね。

爽やかで過ごしやすい季節になってきましたね。 地中海北岸を原産とするシソ科の多年草。ベルベットのようにしっとりとした手触りの葉に、樟脳(しょうのう)に似たすっきりとした香りが特徴です。

地中海北岸を原産とするシソ科の多年草。ベルベットのようにしっとりとした手触りの葉に、樟脳(しょうのう)に似たすっきりとした香りが特徴です。 コモンセージは、別名「薬用サルビア」とも呼ばれ、古代ギリシアの時代から薬草として用いられてきました。

コモンセージは、別名「薬用サルビア」とも呼ばれ、古代ギリシアの時代から薬草として用いられてきました。 また、アロマセラピーの精油には「クラリセージ」という種も用いられます。

また、アロマセラピーの精油には「クラリセージ」という種も用いられます。

白と黄色の小さな花、風にそよぐグリーンの葉。

白と黄色の小さな花、風にそよぐグリーンの葉。 カモミールのもっともポピュラーな取り入れ方といえば、やっぱりティーですよね。

カモミールのもっともポピュラーな取り入れ方といえば、やっぱりティーですよね。 シンプルに飲んでも美味しいカモミールティーですが、クセがないためアレンジしやすいのも大きな魅力。

シンプルに飲んでも美味しいカモミールティーですが、クセがないためアレンジしやすいのも大きな魅力。![[WEB限定]天使のうたたね 柚子カミツレ茶(茶葉50g / (約14杯分))](/img/simpleblog/101/goods/4413242-11_8ca39de22e3245ff95c767c7f9b8930f.jpg)

春の心地よい日差しを受けると、何か新しい気分になってきませんか?

春の心地よい日差しを受けると、何か新しい気分になってきませんか?  とはいえ、これまであまりハーブを取り入れていなかった方は、何からやっていいのか分からないですよね。

とはいえ、これまであまりハーブを取り入れていなかった方は、何からやっていいのか分からないですよね。 初心者が持っておくとよいのは、たった2種のとてもメジャーなハーブです。

初心者が持っておくとよいのは、たった2種のとてもメジャーなハーブです。 まずは、ジャーマンカモミールのハーブティー。

まずは、ジャーマンカモミールのハーブティー。 意外かもしれませんが、カモミールのフラボノイドはカラダをゆるめて温めるので、冷えてしまっている時にもおすすめです。

意外かもしれませんが、カモミールのフラボノイドはカラダをゆるめて温めるので、冷えてしまっている時にもおすすめです。 もう1つはラベンダーのエッセンシャルオイル。

もう1つはラベンダーのエッセンシャルオイル。 実は、抗菌のはたらきも持っているので、空気清浄のような使い方や美容ケア、シューキーパーに垂らすことで、靴の匂い対策などにも使えます。

実は、抗菌のはたらきも持っているので、空気清浄のような使い方や美容ケア、シューキーパーに垂らすことで、靴の匂い対策などにも使えます。 トリートメントやスキンケアに使うなら、希釈用にキャリアオイルも一緒に揃えておきたいところ。

トリートメントやスキンケアに使うなら、希釈用にキャリアオイルも一緒に揃えておきたいところ。 とても手に入りやすい代表的なハーブ2種ですが、使い方を覚えておけば、寝る前に飲んだり香らせたりするだけでなく、こんなにも汎用性があります。

とても手に入りやすい代表的なハーブ2種ですが、使い方を覚えておけば、寝る前に飲んだり香らせたりするだけでなく、こんなにも汎用性があります。

こんにちは、通販担当の佐藤です。

こんにちは、通販担当の佐藤です。 「美味しいハーブティーの淹れ方」でもお伝えしていますが、ブレンドのハーブティーは、細かいものが底の方に溜まってしまうので、かき混ぜてからスプーンですくうようにするのは大事なポイントです。

「美味しいハーブティーの淹れ方」でもお伝えしていますが、ブレンドのハーブティーは、細かいものが底の方に溜まってしまうので、かき混ぜてからスプーンですくうようにするのは大事なポイントです。

茶葉全体にお湯がかかるよう静かに注ぐのがおすすめです。

茶葉全体にお湯がかかるよう静かに注ぐのがおすすめです。 蒸らし終わったら、フィルターを出す前にくるりと2回ほど回して、茶葉を少し動かしてからフィルターを取り出します。

蒸らし終わったら、フィルターを出す前にくるりと2回ほど回して、茶葉を少し動かしてからフィルターを取り出します。

「今年こそは……!」

「今年こそは……!」 ハーブには、そのひとつひとつに健やかさや美しさをサポートする働きが備わっていますが、数種類のハーブをかけ合わせると相乗作用で健康パワーがアップ!

ハーブには、そのひとつひとつに健やかさや美しさをサポートする働きが備わっていますが、数種類のハーブをかけ合わせると相乗作用で健康パワーがアップ! 季節のお悩みをサポートしてくれるブレンドレシピをご紹介。

季節のお悩みをサポートしてくれるブレンドレシピをご紹介。

ハーブ界の万能選手、エルダーをご存じでしょうか。

ハーブ界の万能選手、エルダーをご存じでしょうか。 エルダーは魔除けの木として、庭先に植えたり生垣になっていたりする一方で、エルダーを切ると木に宿る精霊の怒りに触れ、仕返しをされるという伝説もあり、古いお屋敷には切れずに、大きく育ったエルダーがよく見られるとか。

エルダーは魔除けの木として、庭先に植えたり生垣になっていたりする一方で、エルダーを切ると木に宿る精霊の怒りに触れ、仕返しをされるという伝説もあり、古いお屋敷には切れずに、大きく育ったエルダーがよく見られるとか。

古くは、根や幹は下剤として、葉は軟膏として、すべての部位が生活に活用されていました。

古くは、根や幹は下剤として、葉は軟膏として、すべての部位が生活に活用されていました。 現代では主に、花と実が有名ですが、特にハーブティーなどとして飲む際には花が活用されます。

現代では主に、花と実が有名ですが、特にハーブティーなどとして飲む際には花が活用されます。 近年、日本でもエルダーのコーディアルは、知られるようになってきました。

近年、日本でもエルダーのコーディアルは、知られるようになってきました。 コーディアルは、お水やお湯で5倍くらいに希釈して飲むほか、炭酸水や白ワインで割ったり、ヨーグルトなどにかけても美味しく召し上がれます。

コーディアルは、お水やお湯で5倍くらいに希釈して飲むほか、炭酸水や白ワインで割ったり、ヨーグルトなどにかけても美味しく召し上がれます。![[限定]柚子しょうが茶(茶葉 / 50g(約10杯分))](/img/simpleblog/233/goods/4412477-11_cae4bf1333bf4cdf848a8ac59bdea061.jpg)

![[限定]柚子しょうがシロップ(内容量 / 120g)](/img/simpleblog/233/goods/e173010-01_f18db3921d234d66bb71cbafdaa6bd6a.jpg)