食欲不振になりがちな夏。

食欲不振になりがちな夏。冷たい飲み物や食べ物ばかりで、胃腸も弱りがちです。

香辛料で食欲をかき立てて、機能が低下しがちな夏のカラダに活を入れてくださいね。

そこで活用したいのが、スパイシーなハーブ。

中でも沖縄料理において、胃腸の調子を整える島野菜「イーチョーバー(胃腸葉)」として親しまれている、あるハーブをご存知でしょうか。

今回は、甘くスパイシーな香りで軽快な日々をサポートする、食材としても大活躍のハーブ「イーチョーバー」こと「フェンネル」をご紹介します。

「フェンネルがあるのに摘まないのは愚かだ」と記されるほどの万能さ

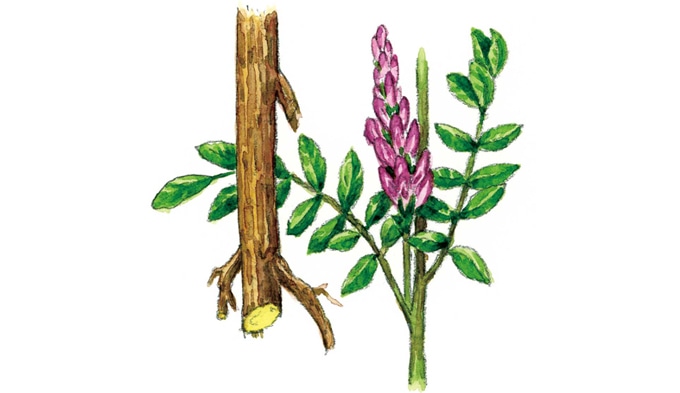

地中海沿岸原産のセリ科の多年草。

地中海沿岸原産のセリ科の多年草。古代エジプトの医学書には「フェンネルがあるのに摘まないのは愚かだ」と記されているほど多くの働きを持つ、最も古くから栽培されていたハーブのひとつです。

羽毛のように細く軽やかな葉と、傘状に咲き広がる黄色い小花が特徴です。

邪気を祓う薬草として呪術などにも使われた歴史があり、今も欧米では6月24日、聖ヨハネの日の前夜に、フェンネルやセントジョンズワートなどを束ねた魔除けのリースが玄関に飾られます。

臭くなった肉の香りを回復するパワーが!?

ハーブティーでは、芳香に富んだ果実を用います。

ハーブティーでは、芳香に富んだ果実を用います。和名の「茴香(ウイキョウ)」は「香りを回復する」の意で、臭くなった肉の香りをよくすることから名付けられました。

同様に、芳香の強いハーブのスターアニスは「大茴香(ダイウイキョウ)」、ディルやキャラウェイは「姫茴香(ヒメウイキョウ)」と呼ばれ、いずれも料理では香りづけに使われます。

とくに、甘く優しい香りのフェンネルは、ドイツの小児科において、フェンネルシロップやフェンネルハニー(はちみつ漬け)が活用されています。

どちらも、ガラガラやゴホゴホ予防など、季節の変わり目の体調管理に最適です。

ダイエットの強い味方! 語源は「細くなる」

古代ギリシャ語では、フェンネルを「Marathon(マラトン)」といいますが、これは「細くなる」を意味する「maraino(マライノ)」に由来します。

古代ギリシャ語では、フェンネルを「Marathon(マラトン)」といいますが、これは「細くなる」を意味する「maraino(マライノ)」に由来します。また、かつての清教徒たちはフェンネルの香りが空腹を紛らわせてくれるとして、教会の説教の時間に果実を噛んでいたと伝えられています。

甘さとスパイシーさを持ち合わせたフェンネルの香りは、邪悪なものをやんわりと振り払い、その葉のような繊細さと軽快さを与えて、颯爽とした躍動する日々へと導いてくれるでしょう。

凍てつくような寒さ厳しい日が続いています。

凍てつくような寒さ厳しい日が続いています。 まずは、カラダを温めることが肝心です。

まずは、カラダを温めることが肝心です。 空気が乾燥する冬は粘膜の働きが落ち、グズグズ、ゴホゴホ、イガイガといったトラブルが頻発します。

空気が乾燥する冬は粘膜の働きが落ち、グズグズ、ゴホゴホ、イガイガといったトラブルが頻発します。 カラダを温める、ストレスを発散する以外にも、防衛力を高める方法があります。

カラダを温める、ストレスを発散する以外にも、防衛力を高める方法があります。 リラックスが得意なハーブやアロマの中でもパッションフラワーやバレリアンは、ぐっすりへと誘うのが巧みなハーブです。

リラックスが得意なハーブやアロマの中でもパッションフラワーやバレリアンは、ぐっすりへと誘うのが巧みなハーブです。![[WEB限定]黒豆シナモンしょうが茶(ティーバッグ / 30包)](/img/simpleblog/160/goods/4412334-11_3225445d04904b6f9d9481a15ff8760e.jpg)

![[限定]冬風はねかえす いよかんエキナセア茶(ティーバッグ / 30包)](/img/simpleblog/160/goods/4412483-11_c0edc078be984efe881a78e130a803d7.jpg)

アロマセラピーでは様々な種類の植物を使います。

アロマセラピーでは様々な種類の植物を使います。 普段よく目にするエッセンシャルオイルは、実はシソ科とミカン科のものが、多くを占めています。

普段よく目にするエッセンシャルオイルは、実はシソ科とミカン科のものが、多くを占めています。_image_680.jpg) 熱帯・亜熱帯に分布する植物で、特にオーストラリアに多く見られます。

熱帯・亜熱帯に分布する植物で、特にオーストラリアに多く見られます。 ユーカリの他には、

ユーカリの他には、 フトモモ科の植物には、ユーカリのように呼吸器系に対してよい働きをするものが多くあります。

フトモモ科の植物には、ユーカリのように呼吸器系に対してよい働きをするものが多くあります。 そんなフトモモ科の中にも、少しユニークなキャラクターがいます。

そんなフトモモ科の中にも、少しユニークなキャラクターがいます。 フラゴニアもユニークな働きを持っています。

フラゴニアもユニークな働きを持っています。

季節の変わり目や体力が落ちていると思ったら、なんだか喉に違和感が…。

季節の変わり目や体力が落ちていると思ったら、なんだか喉に違和感が…。 人間が本来持っている、健康を維持するチカラの発揮に役立つとして、近年注目が高まっているエキナセア。

人間が本来持っている、健康を維持するチカラの発揮に役立つとして、近年注目が高まっているエキナセア。 著名なシンガーが、ライブ中の水分補給にリコリスティーを飲むなど、声を守る働きが有名です。

著名なシンガーが、ライブ中の水分補給にリコリスティーを飲むなど、声を守る働きが有名です。 レモンの20~40倍のビタミンCを含むと言われ、ビタミンCを消耗した時の補給に役立ちます。

レモンの20~40倍のビタミンCを含むと言われ、ビタミンCを消耗した時の補給に役立ちます。

ハーブ界の万能選手、エルダーをご存じでしょうか。

ハーブ界の万能選手、エルダーをご存じでしょうか。 エルダーは魔除けの木として、庭先に植えたり生垣になっていたりする一方で、エルダーを切ると木に宿る精霊の怒りに触れ、仕返しをされるという伝説もあり、古いお屋敷には切れずに、大きく育ったエルダーがよく見られるとか。

エルダーは魔除けの木として、庭先に植えたり生垣になっていたりする一方で、エルダーを切ると木に宿る精霊の怒りに触れ、仕返しをされるという伝説もあり、古いお屋敷には切れずに、大きく育ったエルダーがよく見られるとか。

古くは、根や幹は下剤として、葉は軟膏として、すべての部位が生活に活用されていました。

古くは、根や幹は下剤として、葉は軟膏として、すべての部位が生活に活用されていました。 現代では主に、花と実が有名ですが、特にハーブティーなどとして飲む際には花が活用されます。

現代では主に、花と実が有名ですが、特にハーブティーなどとして飲む際には花が活用されます。 近年、日本でもエルダーのコーディアルは、知られるようになってきました。

近年、日本でもエルダーのコーディアルは、知られるようになってきました。 コーディアルは、お水やお湯で5倍くらいに希釈して飲むほか、炭酸水や白ワインで割ったり、ヨーグルトなどにかけても美味しく召し上がれます。

コーディアルは、お水やお湯で5倍くらいに希釈して飲むほか、炭酸水や白ワインで割ったり、ヨーグルトなどにかけても美味しく召し上がれます。![[限定]柚子しょうが茶(茶葉 / 50g(約10杯分))](/img/simpleblog/233/goods/4412477-11_cae4bf1333bf4cdf848a8ac59bdea061.jpg)

![[限定]柚子しょうがシロップ(内容量 / 120g)](/img/simpleblog/233/goods/e173010-01_f18db3921d234d66bb71cbafdaa6bd6a.jpg)

今日の天気予報で、シーズン初めての「要注意」とアナウンスがありました。

今日の天気予報で、シーズン初めての「要注意」とアナウンスがありました。 数分付けただけでも気になるマスクの匂い。

数分付けただけでも気になるマスクの匂い。 使用する精油は、重要視したい目的によって、変えてみましょう。

使用する精油は、重要視したい目的によって、変えてみましょう。 アロマスプレーを作るのが面倒な場合は、マスクの端っこに、ほんの少しだけ精油をつける省略系もありますが、顔に精油が直接つかないように注意が必要です。

アロマスプレーを作るのが面倒な場合は、マスクの端っこに、ほんの少しだけ精油をつける省略系もありますが、顔に精油が直接つかないように注意が必要です。